Der Klang von "Jingle Bells", die angespannte Stille vor dem Auspacken der Geschenke, die unvermeidliche Katastrophe, die sich aus der Summe kleiner Missverständnisse und überzogener Erwartungen zusammensetzt – all das ist untrennbar mit dem Namen Loriot verbunden, insbesondere mit seinem unvergesslichen Sketch "Weihnachten bei Hoppenstedts". Seit Jahrzehnten ist diese satirische Betrachtung des deutschen Weihnachtsfestes ein fester Bestandteil der festlichen Fernsehlandschaft. Doch weit über die jährliche Ausstrahlung hinaus hat sich das Werk dank der ARD Mediathek zu einem jederzeit abrufbaren Kulturgut entwickelt, das seine Relevanz und seinen Biss auch in der modernen digitalen Welt bewahrt.

Loriot: Der geniale Beobachter der deutschen Seele

Bevor wir uns dem Kernstück widmen, ist es unerlässlich, den Schöpfer dieses Meisterwerks zu würdigen: Vicco von Bülow, besser bekannt als Loriot. Geboren 1923, entwickelte er sich zu einem der prägendsten Humoristen und Satiriker Deutschlands. Sein Stil war einzigartig: eine Mischung aus feinsinnigem Sprachwitz, absurd-komischen Situationen und einer tiefgründigen Beobachtung menschlicher Schwächen und gesellschaftlicher Konventionen. Loriot war kein lauter Komiker; seine Witze lagen oft im Subtilen, in der präzisen Formulierung, im Blick, der Bände sprach. Er sezierte die deutsche Seele mit chirurgischer Präzision, entlarvte die Spießigkeit, die verkrampfte Höflichkeit und die unterschwellige Aggression, die sich hinter bürgerlicher Fassade verbarg. Seine Sketche waren mehr als nur lustig; sie waren Spiegel, die uns unsere eigenen Marotten und Absurditäten vorhielten. Loriots Werk, das von Zeichentrickfilmen über Fernsehserien bis hin zu Kinofilmen reichte, hat Generationen von Deutschen geprägt und ist bis heute eine unerschöpfliche Quelle für Zitate und Anspielungen im Alltag.

"Weihnachten bei Hoppenstedts": Eine Anatomie des Festtagswahnsinns

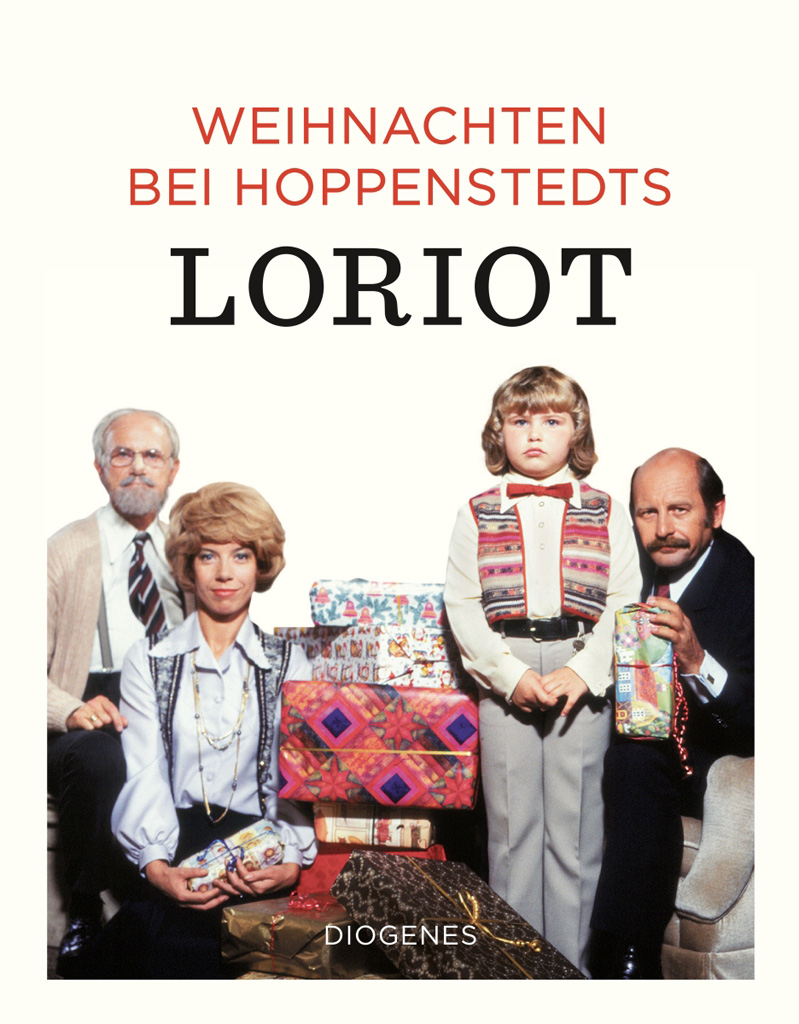

"Weihnachten bei Hoppenstedts" ist kein einzelner Sketch im engeren Sinne, sondern vielmehr eine Montage von Szenen, die das Weihnachtsfest der Familie Hoppenstedt in all seiner chaotischen Pracht beleuchten. Im Zentrum stehen Herr und Frau Hoppenstedt, verkörpert von Loriot selbst und Evelyn Hamann, die in ihrer Rollenverteilung als das ideale, aber stets überforderte deutsche Ehepaar brillieren. Hinzu kommen ihr verzogenes Kind Dicki, die liebenswerte, aber völlig unpraktische Omi Hoppenstedt und der anspruchsvolle Opa Hoppenstedt.

Die Handlung entfaltet sich am Heiligen Abend. Alles beginnt mit der vermeintlichen Besinnlichkeit: der geschmückte Baum, die erwartungsvollen Gesichter. Doch schnell kippt die Stimmung ins Absurde. Der Vater, Herr Hoppenstedt, ist sichtlich überfordert mit der Rolle des Familienoberhaupts, das alles unter Kontrolle haben muss. Die Mutter, Frau Hoppenstedt, versucht verzweifelt, die Fassade der perfekten Weihnacht aufrechtzuerhalten, während Dicki nur an seine Geschenke denkt.

Die Eskalation beginnt mit der Bescherung. Omi Hoppenstedt, die stets mit den besten Absichten handelt, aber ein Talent für Katastrophen hat, überreicht ihre Geschenke: einen Staubsauger an die Familie und einen selbstgestrickten Schal an Opa, der sich als viel zu lang und unpraktisch erweist. Die Geschenke, die sie im "Kaufhaus Wuppertal" erworben hat, sind symptomatisch für die Entfremdung vom eigentlichen Sinn des Schenkens. Es geht nicht um die Freude des Beschenkten, sondern um die Erfüllung einer sozialen Pflicht, die oft in unpassenden Präsenten mündet.

Ein weiterer Höhepunkt ist der Besuch von Opa Hoppenstedt, der sich als fordernder und nörgelnder Patriarch entpuppt. Seine wiederholte Forderung nach "Mett" und seine Unzufriedenheit mit allem und jedem treiben die Familie an den Rand des Nervenzusammenbruchs. Die Versuche, ihn zu besänftigen, scheitern kläglich und führen nur zu weiterer Eskalation.

Die Szenen sind meisterhaft miteinander verwoben, um ein Gesamtbild des Weihnachtswahnsinns zu zeichnen: der Kampf mit dem Weihnachtsbaum, der nicht richtig stehen will; die krampfhaften Versuche, Weihnachtslieder zu singen, die in Disharmonie enden; die enttäuschten Gesichter über unpassende Geschenke; und die allgemeine Überforderung mit den hohen Erwartungen an ein "perfektes" Fest. Loriot fängt die Essenz des vorweihnachtlichen Stresses und der weihnachtlichen Enttäuschung perfekt ein.

Die Brillanz des Humors und der Satire

Der Humor in "Weihnachten bei Hoppenstedts" ist vielschichtig und zeitlos. Er speist sich aus mehreren Quellen:

-

Situationskomik: Die Abfolge der Katastrophen, die sich aus kleinen Missgeschicken entwickeln und zu einem Lawinenartigen Chaos anschwellen, ist meisterhaft inszeniert. Ob es der Staubsauger ist, der nicht funktioniert, oder der Schal, der zu lang ist – die Situationen sind absurd, aber erschreckend nah an der Realität.

-

Sprachwitz: Loriot war ein Meister der Sprache. Die Dialoge sind präzise formuliert, oft voller Andeutungen und unterschwelliger Aggression. Die Höflichkeit, mit der die Charaktere ihre Frustrationen verbergen, ist ebenso komisch wie tragisch. Man denke an die Versuche, Omas Geschenke zu loben, oder die krampfhaften Bemühungen, Opa Hoppenstedt zufriedenzustellen.

-

Charakterstudien: Die Figuren sind archetypisch überzeichnet, aber dennoch zutiefst menschlich. Jeder kennt einen Herrn Hoppenstedt, der sich überfordert fühlt, eine Frau Hoppenstedt, die die Fassade aufrechterhält, oder eine Omi, die es nur gut meint, aber alles durcheinanderbringt. Diese universellen Charakterzüge machen die Figuren so nahbar und den Humor so wirkungsvoll.

-

Gesellschaftskritik: Loriot hielt der Konsumgesellschaft und dem Zwang zur "Besinnlichkeit" einen Spiegel vor. Die Geschenke sind oft unpersönlich und austauschbar, das Fest wird zur Pflichtübung, die Freude zur Fiktion. Die Kritik am Kommerz und an der Entfremdung vom eigentlichen Sinn des Weihnachtsfestes ist auch heute noch hochaktuell. Die Szene, in der Omi Hoppenstedt ihre Geschenke im "Kaufhaus Wuppertal" erwirbt, ist eine subtile Anspielung auf die Anonymität und Austauschbarkeit des modernen Konsums.

-

Die "Deutsche Seele": Loriot spielt mit den Klischees der deutschen Mentalität: der Wunsch nach Ordnung und Perfektion, die Verkrampftheit im Umgang mit Emotionen, die Neigung zu kleinkarierten Konflikten. Das Chaos bei Hoppenstedts ist eine Metapher für die Schwierigkeit, mit den eigenen Erwartungen und denen der Gesellschaft umzugehen.

Kulturelle Bedeutung und Zeitlosigkeit

"Weihnachten bei Hoppenstedts" hat sich über die Jahre zu einem festen Bestandteil der deutschen Weihnachtstradition entwickelt. Für viele Familien gehört die jährliche Ausstrahlung im Fernsehen genauso zum Heiligen Abend wie der Weihnachtsbaum und die Geschenke. Der Sketch ist mehr als nur Unterhaltung; er ist ein Ventil, eine Möglichkeit, über den eigenen Weihnachtsstress zu lachen und zu erkennen, dass man mit seinen Erfahrungen nicht allein ist.

Die Zitate aus Loriots Werk sind in den deutschen Sprachgebrauch übergegangen. Auch wenn nicht alle ikonischen Zitate (wie "Früher war mehr Lametta" oder das "Jodeldiplom") direkt aus "Weihnachten bei Hoppenstedts" stammen, so sind sie doch Teil des Loriot’schen Gesamtwerks, dessen Geist und Humor den Hoppenstedts innewohnt. Die Fähigkeit, sich selbst und die eigene Familie in den Hoppenstedts wiederzuerkennen, ist der Schlüssel zu seiner anhaltenden Popularität. Es ist ein Stück deutsche Kulturgeschichte, das die Eigenheiten einer ganzen Nation auf humorvolle Weise auf den Punkt bringt.

Die Zeitlosigkeit des Sketches liegt in seiner universellen Botschaft. Die Konflikte, die Erwartungen, die Enttäuschungen und die Liebe, die trotz allem durchscheint, sind menschliche Erfahrungen, die über Generationen und Kulturen hinweg verstanden werden. Loriot hat es geschafft, etwas zutiefst Deutsches zu schaffen, das dennoch eine universelle Gültigkeit besitzt.

Die ARD Mediathek: Zugänglichkeit und neue Relevanz

In einer Zeit, in der das lineare Fernsehen zunehmend von Streaming-Diensten abgelöst wird, spielt die ARD Mediathek eine entscheidende Rolle bei der Bewahrung und Zugänglichmachung von Kulturgütern wie "Weihnachten bei Hoppenstedts". Die Möglichkeit, den Sketch jederzeit und überall abrufen zu können, hat seine Relevanz noch einmal verstärkt.

Für jüngere Generationen, die möglicherweise nicht mit Loriots Werken aufgewachsen sind, bietet die Mediathek eine einfache Möglichkeit, dieses Stück deutscher Fernsehgeschichte zu entdecken. Es ist nicht mehr notwendig, auf die jährliche Ausstrahlung zu warten; man kann den Festtagswahnsinn der Hoppenstedts jederzeit erleben, analysieren und genießen. Dies trägt dazu bei, dass Loriots Humor und seine scharfsinnige Gesellschaftskritik auch in Zukunft lebendig bleiben und neue Zuschauer erreichen.

Die ARD Mediathek fungiert hier nicht nur als Archiv, sondern als lebendige Plattform, die es ermöglicht, kulturelles Erbe in einem modernen Kontext zu präsentieren. Sie macht "Weihnachten bei Hoppenstedts" zu einem "Always-on"-Erlebnis, das über die reine Weihnachtszeit hinaus seine Wirkung entfaltet und als Lehrstück über menschliche Beziehungen und gesellschaftliche Normen dienen kann.

Fazit

"Weihnachten bei Hoppenstedts" ist weit mehr als nur ein humoristischer Sketch; es ist ein soziologisches Phänomen, ein Spiegel der deutschen Gesellschaft und ein zeitloses Meisterwerk des Humors. Loriots geniale Beobachtungsgabe, sein präziser Sprachwitz und seine Fähigkeit, das Absurde im Alltäglichen zu finden, machen dieses Werk zu einem unverzichtbaren Bestandteil der deutschen Kultur. Dank der ARD Mediathek ist dieser Klassiker nun jederzeit für jedermann zugänglich, was seine kulturelle Bedeutung nur noch weiter unterstreicht. Wer das Chaos, die Liebe und die Absurdität des Weihnachtsfestes in seiner reinsten Form erleben möchte, sollte sich "Weihnachten bei Hoppenstedts" in der ARD Mediathek nicht entgehen lassen. Es ist eine Hommage an das Leben selbst – mit all seinen kleinen und großen Katastrophen, die uns am Ende doch immer wieder zum Lachen bringen.