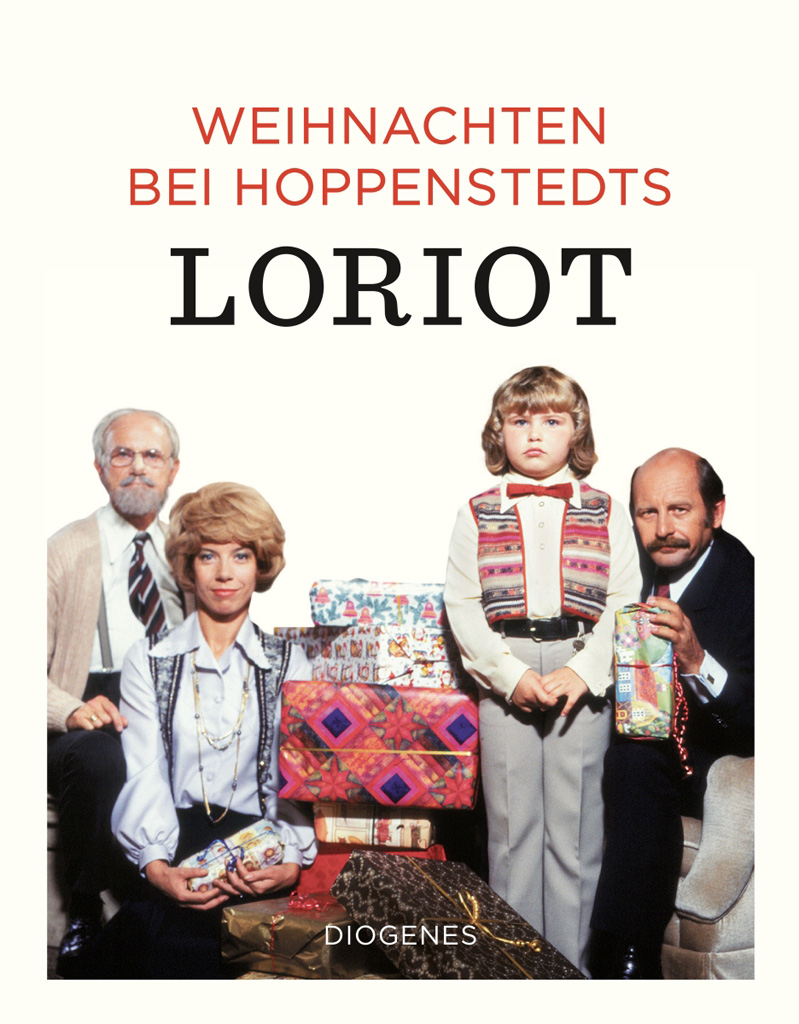

Weihnachten bei Hoppenstedts video: Ein zeitloses Meisterwerk des deutschen Humors und der Gesellschaftskritik

Es gibt wohl kaum einen deutschen Haushalt, in dem die Weihnachtszeit nicht untrennbar mit einem ganz bestimmten Sketch verbunden ist: "Weihnachten bei Hoppenstedts". Seit seiner Erstausstrahlung im Jahr 1978 als Teil der ARD-Sendung "Loriot" ist dieser knapp 13-minütige Kurzfilm zu einem festen Bestandteil des deutschen Weihnachtskanons avanciert. Geschaffen vom unvergleichlichen Vicco von Bülow, besser bekannt als Loriot, ist das "Weihnachten bei Hoppenstedts video" weit mehr als nur eine Aneinanderreihung lustiger Szenen; es ist eine präzise, bissige und doch liebevolle Satire auf die Tücken des bürgerlichen Weihnachtsfestes, ein Spiegel der deutschen Seele und ein zeitloses Zeugnis von Loriots genialem Schaffen.

Loriots unnachahmlicher Blick auf die deutsche Seele

Um die Bedeutung von "Weihnachten bei Hoppenstedts" vollständig zu erfassen, muss man zunächst Loriots einzigartigen Stil verstehen. Vicco von Bülow war ein Meister der Beobachtung, ein Chronist des Alltags und ein scharfsinniger Kritiker menschlicher Schwächen, insbesondere der des deutschen Bürgertums. Sein Humor speiste sich aus dem Absurden im Gewöhnlichen, aus Kommunikationsschwierigkeiten, steifen Konventionen und dem Scheitern des Versuchs, die Fassade der Normalität aufrechtzuerhalten. Loriot spielte mit dem Pathos des Kleinbürgers, der sich in seinen Ritualen und Erwartungen verfängt, und entlarvte dies mit einer Mischung aus feiner Ironie, trockenem Witz und einer Prise Melancholie. Seine Sketche waren oft minimalistisch in der Inszenierung, aber reich an Nuancen in Dialog und Mimik, getragen von seiner eigenen unverwechselbaren Präsenz und der kongenialen Partnerin Evelyn Hamann.

Die Bühne des Scheiterns: Heiligabend bei Hoppenstedts

Das "Weihnachten bei Hoppenstedts video" versetzt uns mitten in die Vorbereitungen und die Bescherung einer typisch deutschen Familie: den Hoppenstedts. Da ist Herr Hoppenstedt (gespielt von Loriot selbst), der verzweifelt versucht, die Kontrolle über das weihnachtliche Chaos zu behalten und die hehren Traditionen zu wahren. An seiner Seite ist Frau Hoppenstedt (Evelyn Hamann), die sich redlich bemüht, allen Erwartungen gerecht zu werden, dabei aber zunehmend überfordert wirkt. Hinzu kommen die beiden Großmütter: eine, die scheinbar nur an ihren Alkohol denkt und für die "Noël" eine Zumutung ist, und die andere, die mit ihrer übertriebenen Sentimentalität und dem Wunsch nach "Jodeldiplom" und "Märchenwald" für zusätzliche Reibung sorgt. Und natürlich Dicki, der kleine Sohn, der mit seiner kindlichen Naivität und seinen unpassenden Fragen die Erwachsenen zur Weißglut treibt.

Die Szenerie ist sorgfältig gewählt: Ein überladenes Wohnzimmer, ein prunkvoller, aber wackeliger Weihnachtsbaum, die obligatorischen Geschenkeberge. Schon die ersten Minuten etablieren die Atmosphäre des unterschwelligen Stresses. Herr Hoppenstedt ringt mit der Montage des Christbaumständers, während Frau Hoppenstedt sich um die perfekte Präsentation der Geschenke müht. Der scheinbar harmonische Beginn ist nur die Ruhe vor dem Sturm, eine fragile Fassade, die unter dem Druck der weihnachtlichen Erwartungen bald Risse bekommen wird.

Die Eskalation des weihnachtlichen Wahnsinns

Der Sketch entfaltet sich als eine meisterhafte Choreografie des Scheiterns. Jede Szene baut auf der vorherigen auf und steigert das Chaos. Der erste Funke zündet, als die Großmütter aufeinandertreffen und die Diskussion über die passende Weihnachtsmusik entbrennt: "Noël" gegen "Jodel". Loriot fängt hier perfekt den Generationenkonflikt und die Sturheit festgefahrener Meinungen ein. Die absurde Debatte über die Herkunft des "Noël"-Albums und die Weigerung, Kompromisse einzugehen, sind ein Paradebeispiel für Loriots Sprachwitz und die Lächerlichkeit menschlicher Starrsinnigkeit.

Die Geschenkübergabe wird zum Minenfeld. Die Präsente sind typisch für die Konsumgesellschaft: nutzlose technische Geräte, die niemand wirklich braucht, oder gut gemeinte, aber völlig unpassende Gaben. Die berühmte Szene mit dem "Präsent" für Herrn Hoppenstedt, das sich als Wurstpaket entpuppt, ist ein Höhepunkt der Komik. Die peinliche Stille, das gequälte Lächeln und die verzweifelten Versuche, die Situation zu retten, sind unbezahlbar. Es ist die Verkörperung des Weihnachtsabends, an dem die Form wichtiger ist als der Inhalt, und an dem man sich für die vermeintlich perfekte Geste verbiegt.

Der Höhepunkt der Eskalation ist zweifellos der umstürzende Weihnachtsbaum. Symbolisch für das gesamte Familienchaos kippt das Zentrum des Festes, der strahlende Baum, in sich zusammen. Die hilflosen Versuche, ihn wieder aufzurichten, die Panik und die finale Rettung durch den Feuerlöscher sind eine Metapher für die Überforderung und den Kontrollverlust, die viele Menschen an Weihnachten erleben. Die Sprüche wie "Früher war mehr Lametta!" sind längst zu geflügelten Worten geworden, die die nostalgische Verklärung vergangener Zeiten und die Ernüchterung über die Realität des Festes auf den Punkt bringen.

Themen und Gesellschaftskritik

"Weihnachten bei Hoppenstedts" ist nicht nur lustig, sondern auch tiefgründig in seiner Gesellschaftskritik.

- Die Illusion des perfekten Weihnachtsfestes: Der Sketch dekonstruiert gnadenlos die romantische Vorstellung vom harmonischen Familienfest. Er zeigt die Diskrepanz zwischen Wunsch und Wirklichkeit, zwischen dem idealisierten Bild und der oft chaotischen, stressigen Realität.

- Konsumgesellschaft und Geschenkwahn: Die Geschenke spielen eine zentrale Rolle. Sie sind oft unpassend, überflüssig oder Ausdruck von Pflichtgefühl statt echter Zuneigung. Loriot kritisiert den Zwang zum Schenken und die Oberflächlichkeit, die sich dahinter verbergen kann.

- Bürgerliche Konventionen und Fassaden: Die Hoppenstedts sind das Paradebeispiel einer Familie, die versucht, die bürgerlichen Konventionen aufrechtzuerhalten, selbst wenn alles um sie herum zusammenbricht. Das gezwungene Lächeln, die Höflichkeitsfloskeln und die verzweifelten Versuche, den Schein zu wahren, sind Loriots Hommage an die deutsche Spießigkeit.

- Kommunikationsschwierigkeiten und Generationenkonflikte: Der Sketch ist voll von Missverständnissen, unausgesprochenen Vorwürfen und der Unfähigkeit, wirklich miteinander zu kommunizieren. Die Debatte um die Musik, die unpassenden Geschenke – all das sind Ausdruck von tiefer liegenden Spannungen innerhalb der Familie.

- Die Last der Tradition: Weihnachten ist ein Fest der Traditionen, die jedoch oft zu einer Bürde werden. Der Zwang, bestimmte Rituale zu befolgen, kann zu Stress und Unmut führen, anstatt Freude zu bereiten.

Loriots künstlerische Mittel

Der Erfolg des "Weihnachten bei Hoppenstedts video" liegt nicht nur in der genialen Beobachtungsgabe Loriots, sondern auch in seiner meisterhaften Anwendung künstlerischer Mittel:

- Sprachwitz: Loriot war ein Virtuose der deutschen Sprache. Seine Dialoge sind präzise, pointiert und oft doppeldeutig. Sätze wie "Das ist ja kein Präsent!" oder "Früher war mehr Lametta!" sind ikonisch geworden.

- Mimik und Gestik: Loriot und Evelyn Hamann waren Meister der nonverbalen Kommunikation. Ein Blick, ein Seufzer, ein zuckendes Mundwinkel – all das sprach Bände und trug entscheidend zur Komik bei.

- Timing: Das Pacing des Sketches ist perfekt. Die Spannungskurve steigt kontinuierlich an, von den subtilen Irritationen am Anfang bis zum völligen Chaos am Ende.

- Understatement: Trotz der eskalierenden Katastrophe bleibt der Ton oft unterkühlt und lakonisch, was den Humor noch verstärkt. Die Charaktere reagieren auf das Absurde mit einer Mischung aus Verzweiflung und stoischer Akzeptanz.

- Wiederholung: Motive wie die "Noël"-CD oder die Diskussionen um die Geschenke wiederholen sich und verstärken die Komik durch die persistente Absurdität.

Das Jodeldiplom und die kulturelle Relevanz

Ein besonders markantes Element des Sketches ist die Figur der Großmutter, die von einem "Jodeldiplom" spricht. Obwohl das "Jodeldiplom" im Kontext des Sketches nur eine absurde Idee ist, hat es sich zu einem festen Begriff im deutschen Sprachgebrauch entwickelt. Es steht symbolisch für nutzlose, aber hochtrabende Qualifikationen, für den deutschen Hang zur Zertifizierung und für die Absurdität akademischer oder pseudo-akademischer Titel. Es ist ein Beweis für die tiefgreifende kulturelle Resonanz, die Loriots Werk erzielt hat.

Ein zeitloses Erbe

Das "Weihnachten bei Hoppenstedts video" hat sich über die Jahrzehnte hinweg seine Aktualität bewahrt. Obwohl es in den späten 70er Jahren entstanden ist, sind die dargestellten Konflikte und die menschlichen Schwächen universell und zeitlos. Jedes Jahr aufs Neue können sich Generationen von Zuschauern in den Hoppenstedts wiedererkennen, sei es in der Hektik der Vorbereitung, den peinlichen Geschenk-Momenten oder den unvermeidlichen Familienzwistigkeiten.

Die Fähigkeit Loriots, das Absurde im Alltäglichen zu finden und es mit einer Mischung aus Scharfsinn und Zuneigung zu präsentieren, macht diesen Sketch zu einem Meisterwerk. Er erlaubt uns, über unsere eigenen weihnachtlichen Marotten zu lachen, uns selbst nicht zu ernst zu nehmen und die Unvollkommenheit des Festes zu akzeptieren. "Weihnachten bei Hoppenstedts" ist nicht nur ein Sketch, es ist ein Ritual, ein Spiegel und eine liebevolle Erinnerung daran, dass das Chaos oft zum Charme des Weihnachtsfestes gehört. Es ist ein unersetzlicher Teil der deutschen Weihnachtskultur und wird zweifellos auch in vielen weiteren Jahrzehnten die Bildschirme und Herzen der Menschen erobern. Loriots Erbe lebt in jedem umfallenden Weihnachtsbaum und jedem "Jodeldiplom" weiter.