Wenn die ersten Schneeflocken fallen und der Duft von Zimt und Glühwein die Luft erfüllt, bereiten sich Millionen von Haushalten in Deutschland auf die besinnlichste Zeit des Jahres vor: Weihnachten. Doch für viele gehört zu dieser Vorbereitung nicht nur das Schmücken des Baumes oder das Backen von Plätzchen, sondern auch das alljährliche Wiedersehen mit einer ganz besonderen Familie: den Hoppenstedts. Loriots Meisterwerk "Weihnachten bei Hoppenstedts" hat sich über Jahrzehnte hinweg zu einem unverzichtbaren Bestandteil der deutschen Weihnachtstradition entwickelt. Es ist mehr als nur ein Sketch; es ist eine präzise, liebevolle und zugleich schonungslose Beobachtung der deutschen Seele, ein "Marsch" durch die Tücken und Absurditäten des Festes der Liebe, der uns jedes Jahr aufs Neue zum Lachen und Nachdenken bringt.

Loriot: Der Chronist der deutschen Seele

Vicco von Bülow, besser bekannt als Loriot, war ein Genie der Beobachtung. Seine Sketche, Cartoons und Filme zeichneten sich durch eine einzigartige Mischung aus subtilem Humor, präziser Sprachkomik und einer tiefen Kenntnis menschlicher Schwächen aus. Er hatte die Gabe, das Alltägliche ins Absurde zu überhöhen, ohne es je zu denunzieren. Stattdessen hielt er uns einen Spiegel vor, in dem wir uns selbst, unsere Eigenheiten und unsere oft unbeholfenen Versuche, den Anforderungen des Lebens gerecht zu werden, wiedererkennen konnten. "Weihnachten bei Hoppenstedts" ist in dieser Hinsicht ein Paradebeispiel für Loriots Schaffen. Es destilliert die Essenz des deutschen Weihnachtsfestes – seine Erwartungen, seine Rituale, seine unausgesprochenen Konflikte und seine unvermeidlichen Katastrophen – in einer Weise, die sowohl universell als auch spezifisch deutsch ist.

Die Familie Hoppenstedt: Ein Mikrokosmos der Bürgerlichkeit

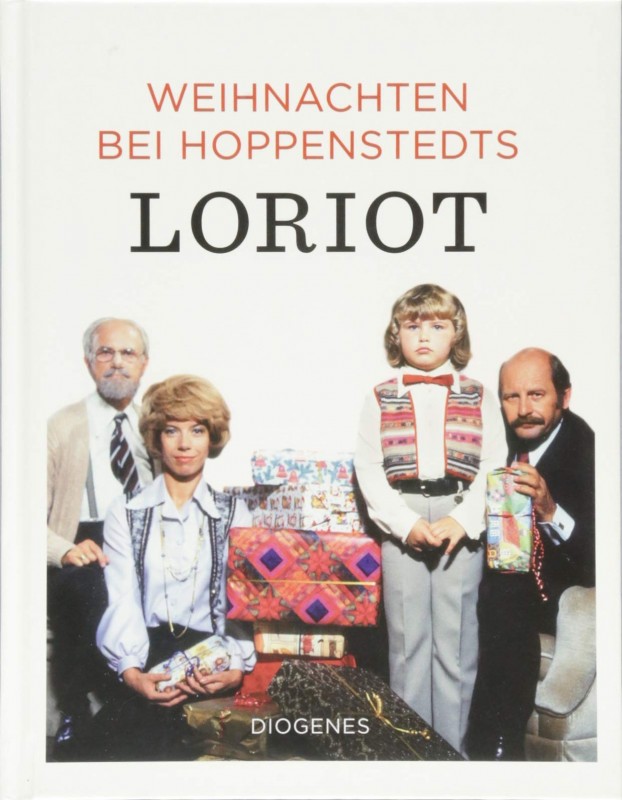

Im Zentrum des Geschehens steht die Familie Hoppenstedt: Herr Hoppenstedt, der pedantische, leicht reizbare Familienvater, der sich an Regeln klammert und doch ständig scheitert; Frau Hoppenstedt, die geduldige, aber zunehmend genervte Ehefrau, die versucht, den Schein zu wahren; und Dicki, das verwöhnte Kind, das die Erwartungen an das Fest auf die Spitze treibt. Ergänzt wird das Ensemble durch den kauzigen Opa Hoppenstedt und die etwas überforderte Tante. Diese Charaktere sind keine Karikaturen im eigentlichen Sinne, sondern vielmehr archetypische Figuren, die die Facetten der deutschen Bürgerlichkeit verkörpern. Sie stehen für den Wunsch nach Harmonie und Besinnlichkeit, der jedoch im Angesicht der Realität des Familienlebens und der Konsumgesellschaft immer wieder auf die Probe gestellt wird.

Der "Marsch" beginnt schon vor dem eigentlichen Festtag. Der Kauf des Weihnachtsbaumes ist der erste Stolperstein. Herr Hoppenstedts nostalgische Klage "Früher war mehr Lametta!" ist längst zum geflügelten Wort geworden und fasst die allgemeine Enttäuschung über die Diskrepanz zwischen idealisierter Erinnerung und profaner Gegenwart perfekt zusammen. Es ist der Beginn einer Kette von Ereignissen, die unaufhaltsam auf das festliche Desaster zusteuern.

Der Marsch des Chaos: Eine Chronologie des Scheiterns

Die Struktur von "Weihnachten bei Hoppenstedts" gleicht tatsächlich einem militärischen Marsch, einem unaufhaltsamen Voranschreiten von einem Schauplatz zum nächsten, wobei jeder Schritt das Chaos nur noch verstärkt. Nach dem Baumkauf folgt die Bescherung, ein weiterer Höhepunkt der latenten Aggression und Enttäuschung. Die Geschenke, die eigentlich Freude bereiten sollen, entpuppen sich als Quelle des Unbehagens: der Staubsauger für die Frau, das Jodeldiplom für den Mann. Diese Geschenke sind nicht nur unpassend, sie sind symbolisch für die Kommunikationsprobleme innerhalb der Familie. Sie zeigen, wie wenig die Familienmitglieder voneinander wissen oder wie wenig sie bereit sind, aufeinander einzugehen. Die erzwungene Dankbarkeit und die hilflosen Versuche, die Enttäuschung zu verbergen, sind schmerzhaft komisch.

Der Höhepunkt des "Marsches" ist zweifellos das Weihnachtsessen. Hier entlädt sich die aufgestaute Spannung in einer Reihe von kleinen Katastrophen. Die Ente ist nicht gar, der Weinbrand fließt in Strömen, und die Konversation driftet ins Absurde ab. Die berühmte Szene, in der der Tannenbaum in Flammen aufgeht, ist der krönende Abschluss dieses festlichen Albtraums. "Der Baum brennt!" ruft Herr Hoppenstedt in panischer Manier, und dieser Ausruf ist nicht nur der Schlusspunkt eines Brandes, sondern auch der symbolische Kollaps aller weihnachtlichen Illusionen. Es ist die Kapitulation vor dem Unvermeidlichen, die Erkenntnis, dass die Kontrolle über das Fest längst verloren gegangen ist.

Satire und Gesellschaftskritik: Mehr als nur Lachen

Loriots Humor ist nie Selbstzweck. Hinter dem Lachen verbirgt sich stets eine scharfe Beobachtung und oft auch eine leise Kritik an gesellschaftlichen Phänomenen. In "Weihnachten bei Hoppenstedts" werden mehrere Aspekte der deutschen Gesellschaft aufs Korn genommen:

- Der Konsumwahn: Die Bescherung wird zum Pflichtprogramm, bei dem der materielle Wert der Geschenke über deren Sinnhaftigkeit gestellt wird. Die Enttäuschung über die unpassenden Präsente spiegelt die Oberflächlichkeit wider, die oft mit dem weihnachtlichen Konsum einhergeht.

- Kommunikationsversagen: Die Hoppenstedts reden aneinander vorbei, interpretieren Gesten falsch und sind unfähig, ihre wahren Gefühle auszudrücken. Die erzwungene Höflichkeit und die Floskeln ("Ach, was bin ich froh, dass Sie gekommen sind!") überdecken eine tiefe Kluft der Entfremdung.

- Der Druck der Tradition: Weihnachten ist ein Fest, das von hohen Erwartungen und starren Ritualen geprägt ist. Die Hoppenstedts versuchen verzweifelt, diesen Traditionen gerecht zu werden, obwohl sie offensichtlich unter dem Druck leiden. Die Bemühungen, alles perfekt zu machen, führen geradezu zwangsläufig zum Scheitern.

- Die deutsche Seele: Loriot fängt die spezifisch deutschen Eigenheiten ein: die Pedanterie, die Ordnungsliebe, die unterschwellige Aggression, die sich hinter einer Fassade der Höflichkeit verbirgt. Die neurotische Ader, die in vielen deutschen Familien schlummert, wird hier liebevoll und schonungslos zugleich offengelegt.

Die zeitlose Relevanz: Warum der Klassiker Bestand hat

Die anhaltende Popularität von "Weihnachten bei Hoppenstedts" liegt in seiner zeitlosen Relevanz begründet. Obwohl der Sketch aus den 1970er Jahren stammt, haben die darin behandelten Themen nichts an Aktualität eingebüßt. Familienkonflikte, der Stress der Feiertage, die Diskrepanz zwischen Ideal und Realität – all das sind universelle Erfahrungen, die jede Generation auf ihre Weise nachvollziehen kann.

Der "Marsch" der Hoppenstedts ist eine Katharsis für das Publikum. Indem wir über die Missgeschicke der Familie lachen, lachen wir auch über unsere eigenen. Es ist ein Akt der Befreiung, der uns erlaubt, die Absurdität des Weihnachtstrubels zu erkennen und vielleicht sogar mit etwas mehr Gelassenheit anzugehen. Loriot bietet uns nicht nur Unterhaltung, sondern auch eine Form der therapeutischen Erkenntnis. Er zeigt uns, dass wir mit unseren weihnachtlichen Nöten nicht allein sind und dass das Scheitern manchmal genauso menschlich und liebenswert ist wie der Erfolg.

Loriots Vermächtnis: Humor als Erkenntnis

"Weihnachten bei Hoppenstedts Marsch" ist nicht nur ein Sketch, sondern ein kulturelles Phänomen, das tief in der deutschen Weihnachtstradition verwurzelt ist. Es ist ein Beweis für Loriots einzigartiges Talent, das Menschliche im Alltäglichen zu finden und es mit einer Mischung aus Scharfsinn und Zuneigung zu präsentieren. Sein Vermächtnis ist die Fähigkeit, uns durch Humor zum Nachdenken anzuregen, uns unsere eigenen Marotten aufzuzeigen und uns letztlich dazu zu bringen, uns selbst und unsere Mitmenschen mit einem Augenzwinkern zu betrachten.

Wenn also in diesem Jahr wieder die Hoppenstedts über die Bildschirme flimmern, sollten wir nicht nur lachen, sondern auch innehalten. Ihr "Marsch" durch das Weihnachtsfest ist eine Erinnerung daran, dass Perfektion eine Illusion ist und dass die wahre Magie von Weihnachten vielleicht nicht in der makellosen Inszenierung liegt, sondern in der Fähigkeit, das Chaos zu umarmen, über sich selbst zu lachen und die Unvollkommenheit des menschlichen Miteinanders als Teil des Festes der Liebe zu akzeptieren. In diesem Sinne ist "Weihnachten bei Hoppenstedts Marsch" ein unschätzbares Geschenk, das uns Loriot hinterlassen hat. Es ist ein Klassiker, der uns lehrt, dass am Ende des Tages – auch wenn der Baum brennt – die Liebe zur Familie und das Lachen über die eigenen Unzulänglichkeiten das Wichtigste sind.