Wenn die Tage kürzer werden, die erste Kälte die Luft erfüllt und die Welt sich allmählich auf die besinnliche Weihnachtszeit einstimmt, rücken bestimmte literarische Werke in den Vordergrund, die das Wesen dieser Zeit auf einzigartige Weise einfangen. Unter ihnen nimmt das Gedicht „Weihnachten“ von Joseph von Eichendorff eine besondere Stellung ein. Es ist nicht nur ein Meisterwerk der deutschen Romantik, sondern auch ein zeitloses Zeugnis für die tiefe spirituelle und menschliche Sehnsucht, die mit dem Fest der Geburt Christi verbunden ist. In seiner schlichten Schönheit und tiefgründigen Symbolik verkörpert das Gedicht „Weihnachten“ von Eichendorff die Essenz der romantischen Dichtung und bietet zugleich eine universelle Botschaft der Hoffnung und Innerlichkeit, die bis heute Resonanz findet.

Joseph von Eichendorff und die deutsche Romantik

Um die volle Tragweite des Gedichts „Weihnachten“ von Eichendorff zu erfassen, ist es unerlässlich, es in seinem literarhistorischen Kontext zu verorten. Joseph von Eichendorff (1788–1857) gilt als einer der bedeutendsten Lyriker der deutschen Spätromantik. Sein Werk ist tief verwurzelt in den zentralen Motiven dieser Epoche: die Sehnsucht nach dem Unendlichen, die Verklärung der Natur als Spiegel der Seele und Ort der Gottesbegegnung, die Flucht vor der rationalen Welt in die Innerlichkeit und der tiefe Glaube.

Die Romantik, die sich als Gegenbewegung zur Aufklärung und zum Klassizismus entwickelte, legte den Fokus auf das Gefühl, die Intuition und das Individuum. Sie verherrlichte das Mittelalter als Zeit des Glaubens und der Ganzheit, suchte das Geheimnisvolle und Wunderbare im Alltäglichen und erhob die Natur zum Hort transzendenter Erfahrungen. Eichendorffs eigene Biografie – aufgewachsen in einem katholischen, schlesischen Adelsgeschlecht, geprägt von Naturverbundenheit und einem tiefen, unerschütterlichen Glauben – spiegelte sich unmittelbar in seiner Dichtung wider. Seine Gedichte zeichnen sich durch eine volksliedhafte Einfachheit, musikalische Sprachlichkeit und eine oft melancholische, doch stets hoffnungsvolle Grundstimmung aus. Er war ein Dichter der Nacht, des Waldes, der Wanderung und der stillen Andacht, Motive, die auch im Gedicht „Weihnachten“ von Eichendorff prominent erscheinen.

Das Gedicht „Weihnachten“ von Eichendorff

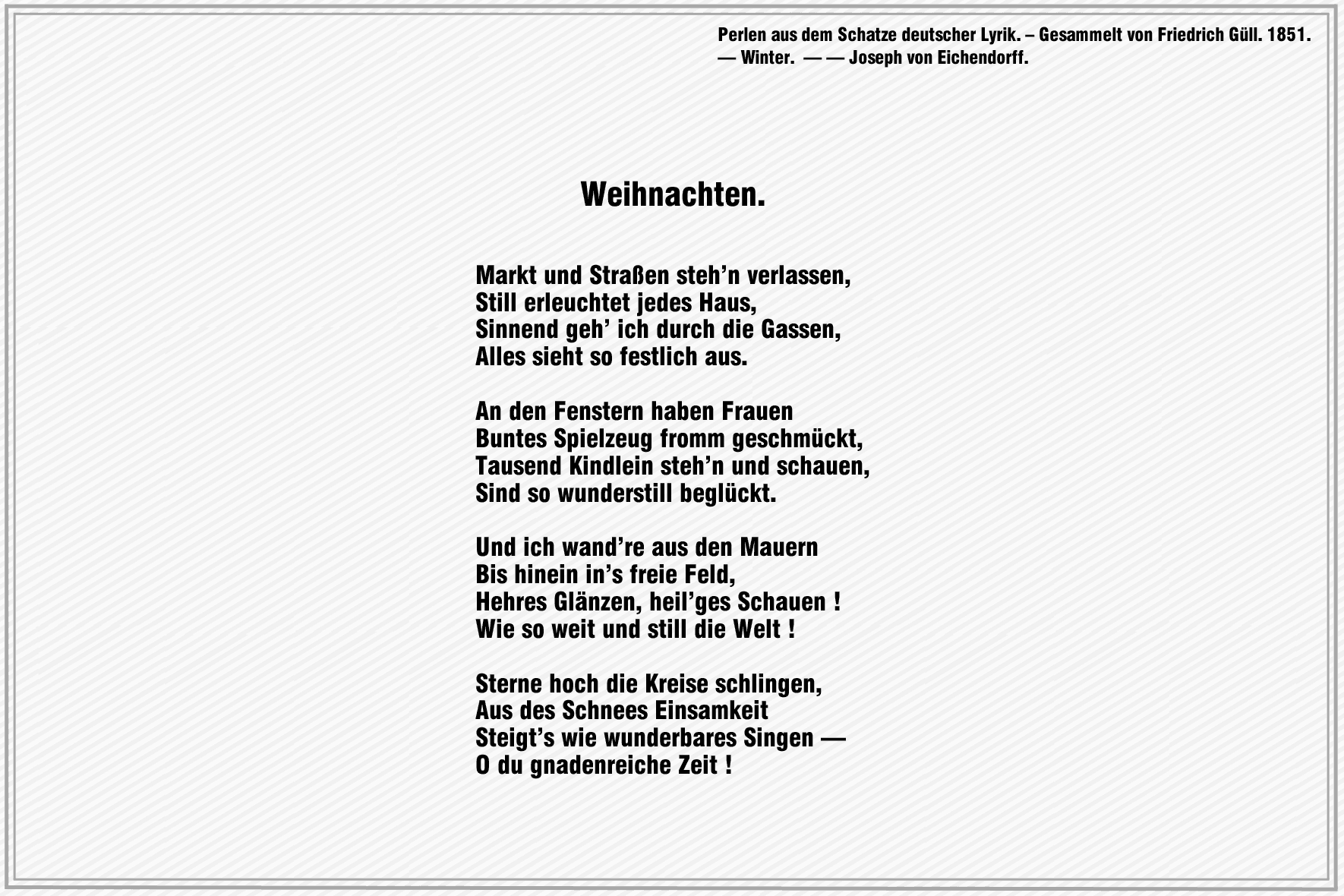

Das Gedicht, das oft auch unter dem Titel „Markt und Straßen stehn verlassen“ bekannt ist, lautet wie folgt:

Markt und Straßen stehn verlassen,

Still erleuchtet jedes Haus,

Sinnend geh’ ich durch die Gassen,

Alles sieht so festlich aus.

An den Fenstern glänzt der Schein

Weihnachtlicher Lichterketten,

Und in stiller Einsamkeit

Geht der Mensch in sich zurück.

Wie vor alten Zeiten schon

Eine stille Heilige Nacht,

Als der Herr geboren ward,

Und die Welt war neu gemacht.

Nur der Wald steht schweigend still,

Und die Bäume schütteln sacht

Ihre weißen Häupter nieder,

Wie vor Gott in heil’ger Nacht.

Ach, die alte schöne Zeit

Kommt wohl nimmer mehr zurück,

Doch es kommt ein Licht daher,

Das ist Gottes Gnadenglück.

Analyse des Gedichts „Weihnachten“ von Eichendorff

Das Gedicht „Weihnachten“ von Eichendorff ist ein Meisterwerk der Verdichtung, das auf fünf Strophen das gesamte Spektrum der Weihnachtszeit – von der äußeren Erscheinung bis zur tiefsten spirituellen Bedeutung – entfaltet.

Erste Strophe: Die äußere Stille und festliche Atmosphäre

Die erste Strophe etabliert sofort eine Atmosphäre der Ruhe und des Rückzugs: „Markt und Straßen stehn verlassen, / Still erleuchtet jedes Haus.“ Die belebten Orte des Alltags sind leer, die Hektik des Lebens weicht einer besinnlichen Stille. Das „still erleuchtet“ deutet auf eine innere Helligkeit hin, die von den Häusern ausgeht, vielleicht das warme Licht der Kerzen, das durch die Fenster dringt. Der Dichter, oder das lyrische Ich, ist ein stiller Beobachter, der „sinnend“ durch die Gassen geht. Das Verb „sinnen“ verweist bereits auf eine nachdenkliche, introspektive Haltung. Die Festlichkeit ist nicht laut oder aufdringlich, sondern leise und allumfassend: „Alles sieht so festlich aus.“ Diese Strophe schafft eine äußere Szenerie, die den Übergang von der profanen zur sakralen Zeit markiert.

Zweite Strophe: Innerlichkeit und Rückzug

Die zweite Strophe vertieft die Beobachtung der äußeren Festlichkeit und lenkt den Blick nach innen: „An den Fenstern glänzt der Schein / Weihnachtlicher Lichterketten.“ Die „Lichterketten“ sind hier als Symbol für die Hoffnung und das Licht zu verstehen, das die Dunkelheit durchbricht. Der entscheidende Übergang findet in den letzten beiden Zeilen statt: „Und in stiller Einsamkeit / Geht der Mensch in sich zurück.“ Hier wird das zentrale romantische Motiv der Innerlichkeit und des Rückzugs aus der Welt manifest. Die äußere Stille ermöglicht eine innere Einkehr, eine Selbstreflexion, die für die Weihnachtszeit essenziell ist. Es ist die Zeit, in der der Mensch seine Seele befragt, seine Werte überdenkt und sich auf das Wesentliche besinnt. Die „Einsamkeit“ ist hier nicht negativ konnotiert, sondern als notwendiger Raum für die persönliche Andacht und Kontemplation zu verstehen.

Dritte Strophe: Die zeitlose Dimension der Heiligen Nacht

Die dritte Strophe führt das Gedicht in seine religiöse und historische Tiefe: „Wie vor alten Zeiten schon / Eine stille Heilige Nacht, / Als der Herr geboren ward, / Und die Welt war neu gemacht.“ Hier wird die Gegenwart mit der Vergangenheit verknüpft, die individuelle Erfahrung mit dem universellen Heilsgeschehen. Die „stille Heilige Nacht“ ist nicht nur die aktuelle Weihnachtsnacht, sondern auch jene Nacht der Geburt Christi, die die Welt grundlegend veränderte und „neu gemacht“ hat. Diese Zeilen betonen die Zeitlosigkeit des Weihnachtsereignisses. Das Wunder der Menschwerdung Gottes ist nicht auf einen historischen Moment beschränkt, sondern wiederholt sich symbolisch in jeder Weihnachtsnacht und in jedem Herzen, das sich dafür öffnet. Eichendorffs tiefer Glaube wird hier explizit.

Vierte Strophe: Die Natur in Andacht

In der vierten Strophe weitet sich der Blick erneut, diesmal auf die Natur: „Nur der Wald steht schweigend still, / Und die Bäume schütteln sacht / Ihre weißen Häupter nieder, / Wie vor Gott in heil’ger Nacht.“ Der Wald, ein zentrales Motiv in Eichendorffs Dichtung und ein Ort der Geheimnisse und der Gottesnähe in der Romantik, wird hier als Zeuge und Teilnehmer der heiligen Nacht dargestellt. Das „schweigend still“ des Waldes korrespondiert mit der Stille der Straßen und der inneren Stille des Menschen. Die Bäume, bedeckt mit Schnee („weiße Häupter“), verbeugen sich „sacht“, eine Geste der Demut und Andacht. Dies ist ein klassisches Beispiel für Eichendorffs Naturmystik: Die Natur ist nicht nur Kulisse, sondern ein beseeltes Wesen, das am göttlichen Geschehen teilhat und die Ehrfurcht vor dem Schöpfer widerspiegelt. Sie ist ein Ort der Offenbarung, wo das Göttliche spürbar wird.

Fünfte Strophe: Sehnsucht, Verlust und die Botschaft der Gnade

Die letzte Strophe beginnt mit einem melancholischen Seufzer: „Ach, die alte schöne Zeit / Kommt wohl nimmer mehr zurück.“ Diese Zeile kann auf verschiedene Weisen interpretiert werden: die Sehnsucht nach einer verlorenen Kindheit, nach einer vergangenen Epoche des tieferen Glaubens oder nach einer idealisierten, unschuldigeren Welt. Es ist ein typisch romantisches Motiv der Sehnsucht nach dem Vergangenen, dem Unwiederbringlichen. Doch Eichendorff wäre nicht Eichendorff, wenn er in dieser Melancholie verharren würde. Der Bruch kommt mit dem „Doch“: „Doch es kommt ein Licht daher, / Das ist Gottes Gnadenglück.“ Trotz des Verlusts und der Vergänglichkeit gibt es eine unerschütterliche Quelle der Hoffnung. Das „Licht“ ist hier eindeutig das Licht Christi, die göttliche Gnade, die Erlösung und Trost spendet. Es ist ein Licht, das von außen kommt, ein Geschenk Gottes, das die Dunkelheit und die melancholische Sehnsucht überwindet. Die Gnade ist das wahre Wunder der Weihnacht, das alle menschlichen Unzulänglichkeiten und Verluste überstrahlt.

Stilistische Merkmale

Das Gedicht „Weihnachten“ von Eichendorff zeichnet sich durch eine Reihe stilistischer Merkmale aus, die typisch für seine Dichtung sind:

- Einfache, volksliedhafte Sprache: Eichendorff verzichtet auf komplexe Satzstrukturen oder gelehrte Metaphern. Seine Sprache ist klar, zugänglich und melodisch, was die Volkstümlichkeit und die Möglichkeit des Singens fördert.

- Bildlichkeit: Die Bilder sind konkret und evokativ (verlassene Straßen, erleuchtete Häuser, schweigender Wald, weiße Häupter der Bäume). Sie sprechen die Sinne an und schaffen eine dichte Atmosphäre.

- Musikalität: Der jambische Vierheber (mit Ausnahme der dritten und siebten Zeile jeder Strophe, die dreihebig sind) und der Kreuzreim (abab) verleihen dem Gedicht einen fließenden, rhythmischen Charakter, der an ein Lied erinnert.

- Symbolik: Licht und Dunkelheit, Stille, Wald, Heimkehr sind tief symbolisch und tragen zur vielschichtigen Bedeutung bei.

- Kontraste: Das Gedicht lebt von Kontrasten: äußere Stille vs. innere Einkehr, Dunkelheit vs. Licht, menschliche Sehnsucht vs. göttliche Gnade.

Die zeitlose Bedeutung und Rezeption

Das Gedicht „Weihnachten“ von Eichendorff hat über die Jahrhunderte nichts von seiner Anziehungskraft verloren. Seine anhaltende Popularität lässt sich auf mehrere Faktoren zurückführen:

- Universelle Themen: Es behandelt Themen, die über die spezifische Epoche der Romantik hinausgehen: die Sehnsucht nach Frieden und Innerlichkeit, die Bedeutung von Tradition und Glauben, die Auseinandersetzung mit Vergänglichkeit und die Hoffnung auf Erlösung.

- Spirituelle Tiefe: In einer zunehmend säkularen Welt bietet das Gedicht einen Zugang zur ursprünglichen, spirituellen Bedeutung von Weihnachten, jenseits von Konsum und Hektik. Es erinnert an die Besinnung, die Andacht und die Gnade.

- Ästhetische Schönheit: Die schlichte Eleganz der Sprache, die musikalische Qualität und die eindringlichen Bilder machen es zu einem ästhetisch ansprechenden Werk, das leicht zu memorieren und zu rezitieren ist.

- Kulturelle Verankerung: Das Gedicht ist tief in der deutschen Weihnachtstradition verankert. Es wird oft in Gottesdiensten, Familienfeiern und Konzerten vorgetragen oder gesungen (vertont von verschiedenen Komponisten).

In einer Zeit, in der Weihnachten oft von kommerziellen Aspekten überlagert wird, erinnert das Gedicht „Weihnachten“ von Eichendorff daran, dass das wahre Fest in der Stille, der Innerlichkeit und der Hinwendung zum Göttlichen liegt. Es ist eine Einladung, in sich zu gehen, die äußere Welt für einen Moment zu vergessen und das „Gnadenglück“ zu empfangen, das in der Geburt Christi liegt.

Fazit

Das Gedicht „Weihnachten“ von Eichendorff ist weit mehr als nur ein Gedicht über die Weihnachtszeit; es ist ein lyrisches Manifest der deutschen Romantik und ein tiefgründiges Zeugnis des menschlichen Glaubens und der Sehnsucht. Mit seiner einfachen, doch zutiefst wirkungsvollen Sprache, seinen eindringlichen Bildern und seiner tiefen spirituellen Botschaft gelingt es Eichendorff, das Wesen der Heiligen Nacht einzufangen: die äußere Stille, die innere Einkehr, die zeitlose Bedeutung des Weihnachtsgeschehens, die Andacht der Natur und die alles überstrahlende göttliche Gnade. Es ist ein Gedicht, das Trost spendet, zur Besinnung anregt und uns daran erinnert, dass das wahre Licht der Weihnacht nicht in der äußeren Pracht, sondern in der stillen, gläubigen Seele zu finden ist. Das Gedicht „Weihnachten“ von Eichendorff bleibt somit ein unvergängliches Meisterwerk, das uns Jahr für Jahr aufs Neue in seinen Bann zieht und die wahre Magie der Weihnachtszeit offenbart.