Selten stößt man auf eine so scheinbar einfache, doch tiefgründige Frage, die die Essenz eines der wichtigsten Feste im deutschsprachigen Raum so treffend einfängt wie die nach dem grammatischen Geschlecht von Weihnachten. Ist es „der Weihnachten“, „die Weihnachten“ oder „das Weihnachten“? Die Antwort ist nicht nur eine Frage der korrekten deutschen Grammatik, sondern vielmehr eine Metapher für die vielfältigen, oft widersprüchlichen Facetten, die dieses Fest im Laufe der Jahrhunderte angenommen hat und die es für jeden Einzelnen zu einem einzigartigen Erlebnis machen. Weihnachten ist kein monolithischer Block, sondern ein vielschichtiges Phänomen, ein Spiegel unserer Gesellschaft, unserer Wünsche, Ängste und Hoffnungen.

In diesem Artikel wollen wir uns dieser scheinbar trivialen Frage widmen und sie als Ausgangspunkt für eine tiefere Betrachtung nutzen. Wir werden die grammatischen Regeln beleuchten, vor allem aber die metaphorische Bedeutung hinter „der“, „die“ und „das“ Weihnachten entschlüsseln, um das Fest in seiner historischen Entwicklung, seiner kulturellen Prägung, seiner kommerziellen Überformung und seiner tiefen spirituellen oder emotionalen Bedeutung zu verstehen.

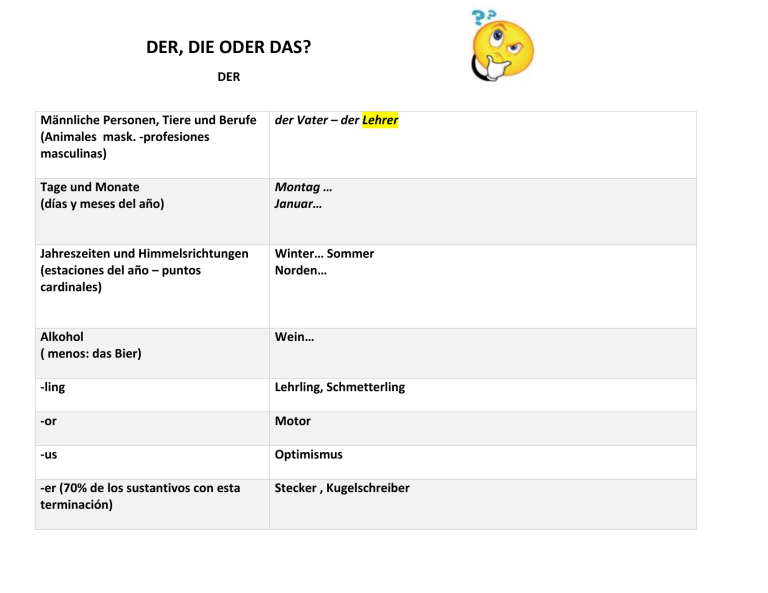

I. Die Grammatik als Metapher: Der, Die und Das Weihnachten

Beginnen wir mit der sprachlichen Korrektheit. Im Standarddeutschen ist das Substantiv „Weihnachten“ sächlich, also „das Weihnachten“. Es ist ein Neutrum, das sich vom althochdeutschen „wîh-nah-ten“ ableitet, was so viel wie „heilige Nächte“ bedeutet. Wenn wir also vom Festtag selbst sprechen, ist es immer „das Weihnachten“. Beispiel: „Das Weihnachten steht vor der Tür.“ oder „Ich liebe das Weihnachten.“

Die Form „die Weihnachten“ existiert ebenfalls, aber nicht als Singular. Sie wird im Plural verwendet, um die Weihnachtsfeiertage oder die gesamte Weihnachtszeit zu bezeichnen. Beispiel: „Wir verbringen die Weihnachten bei meinen Eltern.“ oder „Die Weihnachten waren dieses Jahr sehr besinnlich.“ Hier bezieht sich der Plural auf eine Reihe von Tagen oder eine Periode.

Die Form „der Weihnachten“ ist grammatisch inkorrekt, wenn sie sich auf das Fest selbst bezieht. Es gibt jedoch umgangssprachliche oder dialektale Verwendungen, die sich hartnäckig halten, oft als Verkürzung von „der Weihnachtsmann“ oder in Redewendungen, die eine Personifizierung des Festes andeuten.

Doch gerade in dieser grammatischen Unterscheidung liegt der Schlüssel zu einer metaphorischen Deutung. Jedes dieser Geschlechter – das Neutrum, der Plural und das fiktive Maskulinum – kann eine andere Facette des Weihnachtsfestes symbolisieren, die in unserer modernen Welt miteinander ringen und um die Vorherrschaft in unserer Wahrnehmung kämpfen.

II. „Das Weihnachten“: Das Ursprüngliche und Essentielle

„Das Weihnachten“ – das Neutrum – repräsentiert die ursprüngliche, abstrakte Idee, die Essenz des Festes. Es ist der Kern, der sich über Jahrhunderte hinweg geformt hat und der für viele Menschen immer noch die tiefste Bedeutung trägt. Dieses „das Weihnachten“ ist die Zeit der Besinnung, der Einkehr, der Stille und der Reflexion. Es ist der spirituelle Anker, der an die Geburt Christi erinnert, an die Botschaft von Frieden auf Erden und an die Hoffnung auf eine bessere Welt.

In diesem „das Weihnachten“ finden sich die universellen Werte wieder, die über religiöse Überzeugungen hinausgehen: Liebe, Mitgefühl, Großzügigkeit, Vergebung und Gemeinschaft. Es ist die Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit im Kreise der Familie und Freunde, nach dem Gefühl der Zugehörigkeit und des Miteinanders. Hier liegt die Magie der Kindheit, die leuchtenden Augen vor dem geschmückten Baum, die Vorfreude auf das Unbekannte und die Geborgenheit im Schoß der Familie. Es ist das „Stille Nacht, Heilige Nacht“, das Gefühl, dass die Welt für einen Moment innehält und ein Hauch von Transzendenz spürbar wird.

Dieses „das Weihnachten“ ist zeitlos. Es ist das, was wir im Grunde alle suchen, wenn die Tage kürzer und die Nächte länger werden: ein Moment der Ruhe in einer hektischen Welt, ein Anlass, innezuhalten und sich auf das Wesentliche zu besinnen. Es ist die Hoffnung, dass trotz aller Widrigkeiten des Jahres ein Funke von Licht und Liebe in die Dunkelheit gebracht wird.

III. „Der Weihnachten“: Die Kommerzialisierung und der Druck

Im Gegensatz zum besinnlichen „das Weihnachten“ steht metaphorisch „der Weihnachten“. Obwohl grammatisch inkorrekt, repräsentiert dieses imaginäre Maskulinum die mächtige, oft erdrückende Präsenz des kommerziellen Weihnachtsfestes. „Der Weihnachten“ ist der Weihnachtsmann mit dem prall gefüllten Sack, der uns schon im September aus den Supermarktregalen entgegenblickt. Es ist der unerbittliche Konsumdruck, die Erwartung, dass wir uns und unsere Lieben mit materiellen Gütern überhäufen müssen, um Zuneigung zu beweisen.

Dieser „der Weihnachten“ ist ein gewaltiger Wirtschaftsfaktor, der Milliardenumsätze generiert. Er diktiert, wann die Weihnachtsbeleuchtung aufgehängt wird, wann die ersten Lebkuchen in den Läden liegen und welche Geschenke gerade „in“ sind. Er schafft eine künstliche Dringlichkeit, eine Hektik, die dem eigentlichen Sinn des Festes zuwiderläuft. Die Suche nach dem „perfekten Geschenk“, die Angst, nicht genug zu geben, der Stress der überfüllten Einkaufszentren – all das sind Manifestationen dieses „der Weihnachten“.

Er ist auch der Perfektionsdruck, der auf vielen Familien lastet: der makellos geschmückte Baum, das aufwendige Festmahl, die harmonische Familienzusammenkunft, die oft nur in der Werbung existiert. „Der Weihnachten“ fordert uns auf, eine Fassade der Glückseligkeit aufrechtzuerhalten, selbst wenn die Realität von Streit, Erschöpfung oder finanziellen Sorgen geprägt ist. Er ist der Druck, der sich in den sozialen Medien manifestiert, wo jeder das idyllischste Weihnachtsbild posten muss, um den Schein zu wahren.

Dieser „der Weihnachten“ kann das Fest seiner ursprünglichen Bedeutung berauben und es zu einer Pflichtübung machen, die mehr Stress als Freude bereitet. Er ist der laute, grelle, fordernde Teil des Festes, der uns oft das Gefühl gibt, nicht gut genug zu sein, nicht genug zu haben oder nicht genug zu leisten.

IV. „Die Weihnachten“: Die Vielfalt der Erlebnisse und Traditionen

Und dann gibt es noch „die Weihnachten“ – der Plural, der die Vielfalt und Individualität des Festes widerspiegelt. „Die Weihnachten“ sind die unzähligen Arten, wie dieses Fest in Familien, Regionen und Kulturen gelebt und erlebt wird. Es sind die unterschiedlichen Rituale, die einzigartigen Traditionen, die sich über Generationen entwickelt haben und die das Fest für jeden Einzelnen so persönlich machen.

„Die Weihnachten“ sind die Kindheitserinnerungen an bestimmte Gerüche, Lieder oder Geschichten. Es ist das spezifische Rezept für die Weihnachtsgans oder den Kartoffelsalat, das nur in der eigenen Familie existiert. Es ist der Besuch des Weihnachtsmarktes in der Heimatstadt, der Gottesdienst in der Dorfkirche oder das gemeinsame Singen bestimmter Weihnachtslieder.

„Die Weihnachten“ sind auch die verschiedenen Rollen, die wir im Laufe unseres Lebens einnehmen: vom erwartungsvollen Kind zum gestressten Erwachsenen, der alles organisieren muss, vom jungen Paar, das eigene Traditionen gründet, bis zu den Großeltern, die die Familiengeschichte weitergeben. Jede dieser Phasen bringt ihre eigenen „Weihnachten“ mit sich, ihre eigenen Freuden und Herausforderungen.

Dieser Plural verdeutlicht, dass es nicht das eine Weihnachten gibt, das für alle gilt. Vielmehr gibt es unzählige „Weihnachten“, die sich in Nuancen unterscheiden und die das Fest zu einem reichen Teppich aus persönlichen Erfahrungen und kollektiven Erinnerungen weben. Es sind die Kompromisse, die eingegangen werden müssen, wenn verschiedene Familien zusammenkommen, die kleinen Eigenheiten, die das Fest einzigartig machen, und die Anpassungen, die vorgenommen werden, wenn sich Lebensumstände ändern.

V. Weihnachten im Wandel: Zwischen Globalisierung und Individualisierung

Die Spannung zwischen „das Weihnachten“, „der Weihnachten“ und „die Weihnachten“ ist heute stärker denn je. In einer zunehmend globalisierten und säkularen Welt ringen die traditionellen Werte mit den Anforderungen des modernen Lebens.

Die Globalisierung hat dazu geführt, dass Weihnachtstraditionen aus aller Welt miteinander verschmelzen oder sich gegenseitig beeinflussen. Gleichzeitig hat die Individualisierung dazu geführt, dass Menschen ihre eigenen, oft sehr persönlichen Wege finden, das Fest zu begehen. Für manche steht die spirituelle Bedeutung im Vordergrund, für andere die Familie, für wieder andere die Möglichkeit, eine Auszeit vom Alltag zu nehmen und sich selbst etwas Gutes zu tun.

Die Frage nach dem „richtigen“ Weihnachten wird oft zur Belastung. Sollen wir dem Konsumrausch widerstehen und uns auf das Wesentliche besinnen? Wie können wir die Erwartungen der Familie erfüllen und gleichzeitig unsere eigenen Bedürfnisse nicht vernachlässigen? Wie finden wir eine Balance zwischen Tradition und Moderne, zwischen dem Bewahren alter Bräuche und dem Schaffen neuer Rituale?

Die Pandemie der letzten Jahre hat diese Fragen noch verschärft. Sie hat uns gezwungen, über unsere Gewohnheiten nachzudenken, liebgewonnene Rituale zu hinterfragen und neue Wege zu finden, um Verbundenheit zu spüren, auch wenn physische Nähe nicht möglich war. Dies hat für viele eine Rückbesinnung auf das „das Weihnachten“ – die Essenz – ermöglicht, während „der Weihnachten“ – der Konsum – in den Hintergrund treten musste.

VI. Die Suche nach dem „richtigen“ Weihnachten

Am Ende dieses Diskurses über „der die oder das Weihnachten“ wird deutlich, dass es keine einfache Antwort gibt. Die wahre Schönheit und Komplexität des Festes liegt gerade in seiner Vielschichtigkeit.

Vielleicht liegt die Kunst darin, all diese Facetten zu erkennen und zu akzeptieren. Es geht nicht darum, das eine „richtige“ Weihnachten zu finden und die anderen zu verdammen. Vielmehr geht es darum, die verschiedenen „Weihnachten“ in unserem eigenen Leben zu navigieren und eine Balance zu finden, die für uns persönlich stimmig ist.

Wir können uns bewusst für „das Weihnachten“ entscheiden, indem wir Momente der Stille und Besinnung schaffen, uns auf die Werte von Liebe und Mitgefühl konzentrieren und die Zeit mit unseren Liebsten wirklich wertschätzen. Wir können uns aber auch den Realitäten von „der Weihnachten“ stellen, indem wir bewusst und nachhaltig konsumieren, uns nicht vom Perfektionsdruck überwältigen lassen und uns daran erinnern, dass materielle Geschenke nur ein kleiner Teil des Ganzen sind. Und wir können „die Weihnachten“ in ihrer ganzen Vielfalt feiern, indem wir unsere eigenen Traditionen pflegen, neue Rituale schaffen und die Einzigartigkeit jeder Familienfeier genießen.

Schlussbetrachtung

„Der die oder das Weihnachten“ – diese Frage ist weit mehr als eine grammatische Übung. Sie ist eine Einladung, über die tiefere Bedeutung dieses Festes nachzudenken, über seine Entwicklung, seine Herausforderungen und seine zeitlose Anziehungskraft. Weihnachten ist ein Spiegel unserer Gesellschaft, unserer Wünsche und unserer Suche nach Sinn.

Es ist ein Fest, das uns jährlich vor die Aufgabe stellt, uns neu zu orientieren, Prioritäten zu setzen und zu entscheiden, welche Aspekte wir in den Vordergrund rücken wollen. Die wahre Magie von Weihnachten liegt vielleicht nicht in der perfekten Inszenierung oder dem größten Geschenk, sondern in der Fähigkeit, inmitten all der äußeren Einflüsse einen inneren Frieden zu finden und die Verbundenheit mit den Menschen um uns herum zu spüren. Ob wir es nun als „das Weihnachten“ der Besinnung, „der Weihnachten“ des Konsums oder „die Weihnachten“ der vielfältigen Traditionen erleben – am Ende zählt, was es für jeden Einzelnen bedeutet und welche Werte wir in dieser besonderen Zeit leben und weitergeben wollen.