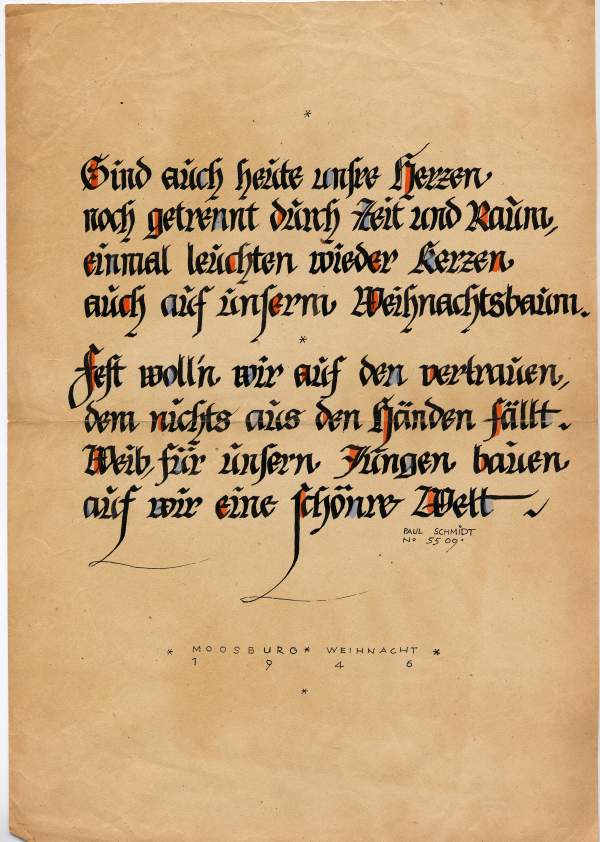

Das Jahr 1946. Für Deutschland war es nicht einfach nur ein weiteres Jahr im Kalender; es war die „Stunde Null“, ein Epochenumbruch, der tiefste Punkt einer Nation, die sich in den Trümmern ihrer eigenen Geschichte wiederfand. Nur wenige Monate nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs, inmitten von Hunger, Kälte, Zerstörung und einer tiefen kollektiven Erschöpfung, stand das erste Nachkriegsweihnachten an. Es war ein Fest, das in seiner Bedeutung und Ausführung kaum ferner hätte sein können von den glanzvollen, oft propagandistisch überhöhten Weihnachtsfesten der Vorkriegsjahre oder gar der Kriegsjahre selbst. Ein „Weihnachten 1946 Gedicht“ wäre daher weit mehr als nur ein literarisches Werk; es wäre ein Seismograph der Seele einer geschundenen Nation, ein stilles Zeugnis menschlicher Widerstandsfähigkeit und ein zarter Ausdruck der Hoffnung inmitten unermesslicher Not.

Die Bühne der Trümmer: Deutschland im Winter 1946

Um die Essenz eines Gedichts aus dieser Zeit zu erfassen, muss man sich zunächst die Umstände vergegenwärtigen. Deutschland lag in Schutt und Asche. Städte wie Dresden, Hamburg, Berlin, Köln waren zu Mondlandschaften zerbombt. Millionen von Menschen waren obdachlos, hungerten, froren. Die Infrastruktur war weitgehend zerstört, die Wirtschaft lag am Boden. Lebensmittel und Brennstoffe waren rationiert und extrem knapp. Der Winter 1946/47 sollte zudem einer der kältesten des Jahrhunderts werden, was die Not noch verschärfte.

Hinzu kam das psychologische Trauma. Die Deutschen mussten sich nicht nur mit dem materiellen Verlust auseinandersetzen, sondern auch mit der moralischen Katastrophe, die ihr Land über die Welt gebracht hatte. Die Schuldfrage schwebte wie ein Damoklesschwert über allem. Millionen von Soldaten waren gefallen, vermisst oder befanden sich noch in Kriegsgefangenschaft, viele von ihnen in der Sowjetunion, wo sie noch Jahre ausharren mussten. Familien waren zerrissen, Vertriebene und Flüchtlinge strömten aus den ehemaligen Ostgebieten ins verkleinerte Deutschland. Die Gesellschaft war fragmentiert, der Glaube an alte Werte erschüttert.

In dieser düsteren Realität näherte sich Weihnachten – ein Fest, das traditionell für Licht, Wärme, Familie, Geborgenheit und Hoffnung steht. Der Kontrast zwischen der äußeren und inneren Verfassung der Menschen und dem Ideal des Weihnachtsfestes hätte kaum schärfer sein können.

Weihnachten 1946: Ein Fest der Kontraste und der kleinen Gesten

Das Weihnachtsfest 1946 war kein Fest des Überflusses. Es gab kaum Geschenke, und wenn, dann waren es selbstgemachte Kleinigkeiten, notdürftig repariertes Spielzeug oder ein Stück Brot. Der Weihnachtsbaum, wenn überhaupt vorhanden, war oft klein und spärlich geschmückt, die Kerzen rar. Doch gerade in dieser materiellen Armut gewann das Fest eine neue, tiefere Bedeutung. Es ging nicht um Konsum, sondern um das nackte Überleben, um Gemeinschaft, um Trost und um die Wiederentdeckung der eigentlichen Botschaft von Weihnachten: die Geburt der Hoffnung in der Dunkelheit.

Die Menschen suchten Trost in den wenigen verbliebenen Traditionen. Kirchgänge waren oft gut besucht, denn der Glaube bot Halt in einer orientierungslosen Zeit. Familien, so fragmentiert sie auch waren, versuchten, sich zu versammeln, oft in den kalten, notdürftig hergerichteten Kellern oder Ruinen. Das gemeinsame Singen alter Weihnachtslieder, das Erzählen von Geschichten, das Teilen der wenigen verfügbaren Lebensmittel – all dies wurde zu einem Akt des Widerstands gegen die Verzweiflung. Es war ein Weihnachten, das von einer tiefen Sehnsucht nach Frieden, Normalität und Menschlichkeit geprägt war.

Das imaginäre „Weihnachten 1946 Gedicht“: Themen und Motive

Ein Gedicht, das in dieser Zeit entstand, wäre ein Zeugnis dieser paradoxen Mischung aus Verzweiflung und leiser Hoffnung. Es wäre wohl kein Gedicht des lauten Jubels, sondern eher eine stille Reflexion, ein Klagelied, durchzogen von einem feinen Faden der Resilienz.

-

Die Trümmerlandschaft als Metapher: Das Gedicht würde unweigerlich die physische Zerstörung aufgreifen. Rauchgeschwärzte Mauern, zerborstene Fenster, der kalte Wind, der durch die Ruinen pfeift. Diese äußere Landschaft würde die innere Zerrissenheit und den Schmerz der Menschen spiegeln. Doch selbst in dieser Szenerie könnte ein Lichtblick gefunden werden: ein einsamer Stern am Himmel, der durch eine Lücke im Dach scheint, oder der schwache Schein einer Kerze, der die Dunkelheit durchbricht.

-

Die Sehnsucht nach Wärme und Geborgenheit: Der Hungerwinter 1946/47 war brutal. Das Gedicht würde die Kälte thematisieren – die äußere Kälte, die in die Knochen kriecht, und die innere Kälte der Seele, die durch Verlust und Trauma entstanden ist. Die Sehnsucht nach einem warmen Ofen, einem vollen Tisch, einer intakten Familie wäre ein zentrales Motiv. Doch auch hier könnte die Wärme in kleinen Gesten gefunden werden: die Umarmung eines Kindes, das Teilen eines Schluckes warmen Tees, die Nähe der wenigen Verbliebenen.

-

Das Kind als Hoffnungsträger: Kinder sind oft die empfindlichsten Barometer der Zeit, aber auch die größten Hoffnungsträger. Ein Gedicht aus dieser Zeit würde wahrscheinlich die Kinderaugen hervorheben – die Augen, die die Welt noch mit einer gewissen Unschuld sehen, die sich über eine winzige Süßigkeit freuen können, die an das Christkind glauben, auch wenn die Realität hart ist. Ihre Träume und ihre unerschütterliche Hoffnung wären ein Lichtblick, ein Versprechen für die Zukunft.

-

Die Erinnerung an vergangene Zeiten: Der Kontrast zu den Vorkriegsweihnachten wäre schmerzlich präsent. Das Gedicht könnte Zeilen enthalten, die von glänzenden Kugeln, reichen Festmahlen und dem Lachen der ganzen Familie erzählen – eine ferne Erinnerung, die nun mit der bitteren Realität kollidiert. Diese Erinnerung wäre jedoch nicht nur nostalgisch, sondern auch eine Mahnung und ein Ansporn, das Verlorene wieder aufzubauen.

-

Die Frage nach dem Sinn und die Suche nach Trost im Glauben: Angesichts des unermesslichen Leids stellte sich die Frage nach dem Sinn. Viele Menschen fanden Trost im Glauben. Ein Gedicht könnte die Stille der Christmette beschreiben, das leise Gebet, die Hoffnung auf göttlichen Beistand. Es wäre ein Ausdruck der spirituellen Suche in einer Zeit, in der materielle Güter keine Sicherheit mehr boten.

-

Die leise Botschaft der Hoffnung und des Neubeginns: Trotz aller Schwere wäre ein „Weihnachten 1946 Gedicht“ nicht ohne Hoffnung. Es wäre eine leise, fragile Hoffnung, die sich an kleinen Dingen festmacht: dem Keimen eines neuen Samens im zerstörten Boden, dem ersten zaghaften Lächeln, der Gewissheit, dass nach der längsten Nacht der Morgen kommt. Es wäre ein Appell an die Menschlichkeit, an die Solidarität und an die Kraft des Zusammenhalts.

Sprache und Form

Die Sprache eines solchen Gedichts wäre wahrscheinlich schlicht, direkt und ergreifend. Keine überladenen Metaphern, keine ausschweifenden Beschreibungen. Die Realität war zu hart, um sie zu beschönigen. Kurze, prägnante Zeilen, die die Emotionen auf den Punkt bringen. Vielleicht ein einfacher Reimschema, das an Kinderlieder erinnert, um eine gewisse Zugänglichkeit und Trost zu vermitteln. Der Ton wäre melancholisch, aber nicht verzweifelt; nachdenklich, aber nicht resigniert.

Ein Beispiel für mögliche Zeilen (hypothetisch):

-

Kein Glanz im Baum, nur Asche grau,

-

Der Wind pfeift kalt durchs Dach so kahl.

-

Doch eine Kerze, dünn und klein,

-

Lässt Licht ins Dunkel scheinen rein.

-

Der Magen knurrt, die Glieder frier’n,

-

Doch Kinderaugen, sie verlier’n

-

Den Glauben nicht an Wunderschein,

-

Sie träumen von der Heimat rein.

-

Ein Vater fehlt, ein Bruder fern,

-

Doch nah ist uns der Weihnachtsstern.

-

Er weist den Weg durch diese Nacht,

-

Bis endlich Friede uns gebracht.

Die Bedeutung für die Nachwelt

Ein solches „Weihnachten 1946 Gedicht“, ob es nun als konkretes, weit verbreitetes Werk existiert oder als kollektives Gefühl, das sich in vielen kleinen, privaten Versen jener Zeit ausdrückte, hat eine tiefe historische und menschliche Bedeutung. Es erinnert uns daran, dass selbst in den dunkelsten Stunden der Geschichte die menschliche Seele nach Licht, Trost und Ausdruck sucht. Es zeigt, wie Kunst – in diesem Fall die Poesie – zu einem Überlebensmittel werden kann, einem Ventil für Schmerz und einem Kanal für Hoffnung.

Diese Gedichte sind nicht nur Zeugnisse einer vergangenen Zeit, sondern auch Mahnmale. Sie erinnern uns an die Folgen von Krieg und Zerstörung, an die Zerbrechlichkeit des Friedens und an die unermessliche Kraft des menschlichen Geistes, der selbst aus den Trümmern noch die Samen für einen Neubeginn ziehen kann. Sie lehren uns, die kleinen Dinge zu schätzen, die wahre Bedeutung von Gemeinschaft und die unerschütterliche Hoffnung, die in der Weihnachtsbotschaft liegt – eine Botschaft, die 1946 vielleicht mehr denn je gebraucht wurde.

Das „Weihnachten 1946 Gedicht“ ist somit ein stilles Denkmal für eine Generation, die durch die Hölle ging und dennoch die Fähigkeit bewahrte, im kleinsten Lichtblick das Versprechen eines neuen Morgens zu sehen. Es ist ein Gedicht, das nicht nur von Not erzählt, sondern auch von der unbezwingbaren menschlichen Fähigkeit, sich zu erinnern, zu trauern und dennoch weiterzuleben, weiterzuhopfen und letztlich wieder aufzubauen. Es ist ein Echo der Hoffnung in Trümmern, das bis heute nachhallt.