Weihnachten, das Fest der Liebe, der Familie und der Besinnlichkeit, birgt in sich eine tiefe Ambivalenz. Es ist eine Zeit der Erwartung und des Glanzes, doch ebenso eine Zeit, in der Einsamkeit und Melancholie oft verstärkt empfunden werden. Kaum eine andere Dichterin des 20. Jahrhunderts hat diese vielschichtigen Facetten des menschlichen Daseins – und damit auch die des Weihnachtsfestes – so prägnant, lakonisch und doch zutiefst berührend eingefangen wie Mascha Kaléko. Ihre Lyrik, oft als „Alltagslyrik“ oder „Gebrauchslyrik“ bezeichnet, zeichnet sich durch eine scheinbare Einfachheit aus, die jedoch eine bemerkenswerte Tiefe und einen scharfen, oft melancholischen Witz verbirgt. Ein Blick auf Mascha Kalékos Umgang mit Weihnachten in ihrem Werk ist daher nicht nur eine literarische Analyse, sondern auch eine Reflexion über die menschliche Erfahrung dieses komplexen Festes.

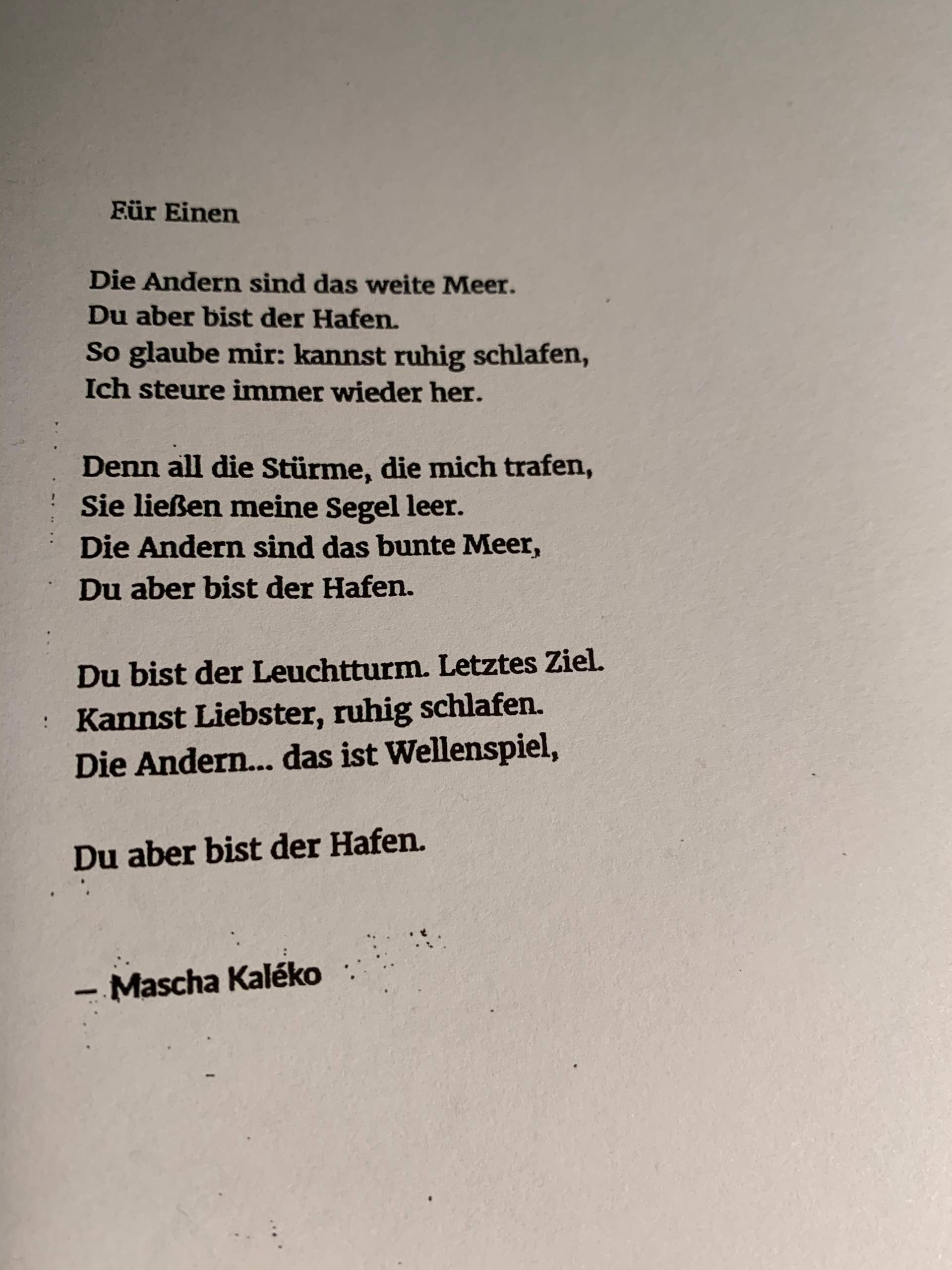

Mascha Kaléko, geboren 1907 als Golda Malka Aufen in Galizien, erlebte eine Kindheit, die von Flucht und Entbehrung geprägt war. Die Familie zog nach Deutschland, wo Kaléko in Berlin zu einer prägenden Stimme der Weimarer Republik avancierte. Ihre Gedichte, veröffentlicht in Zeitschriften und später in Sammlungen wie „Das lyrische Stenogrammheft“ (1933) und „Kleines Lesebuch für Grosse“ (1935), trafen den Nerv einer Zeit, die zwischen Aufbruch und Krise oszillierte. Kalékos Stil war unverwechselbar: kurze, prägnante Verse, oft in Reimform, die alltägliche Beobachtungen, zwischenmenschliche Beziehungen, Großstadtleben und existenzielle Fragen aufgriffen. Sie schrieb über die kleinen Freuden und großen Enttäuschungen, über die Sehnsucht nach Liebe und Geborgenheit, aber auch über die Ernüchterung und die Einsamkeit. Ihre Sprache war zugänglich, frei von Pathos, aber reich an subtiler Ironie und einer leisen Wehmut.

Die Machtübernahme der Nationalsozialisten beendete Kalékos Berliner Erfolgsgeschichte jäh. Als Jüdin musste sie 1938 mit ihrer Familie in die Vereinigten Staaten emigrieren. Später zog sie nach Israel. Das Exil wurde zu einem zentralen Thema in ihrem späteren Werk, eine Erfahrung des Verlustes, der Entwurzelung und der ständigen Sehnsucht nach dem Verlorenen. Diese biografische Zäsur ist entscheidend für das Verständnis ihrer Weihnachtsgedichte. Weihnachten, ein Fest, das untrennbar mit Heimat, Tradition und Gemeinschaft verbunden ist, musste für die Exilantin eine besonders schmerzliche Bedeutung gehabt haben. Es war ein Fest, das an eine verlorene Welt erinnerte, an Rituale, die nicht mehr gelebt werden konnten, und an Menschen, die weit entfernt oder nicht mehr da waren.

In Mascha Kalékos Lyrik ist Weihnachten selten das strahlende, ungetrübte Fest, das die Werbung oder die Märchenbücher versprechen. Stattdessen beleuchtet sie die Brüche, die Leere und die oft erzwungene Fröhlichkeit, die hinter der festlichen Fassade lauern können. Ihre Weihnachtsgedichte sind keine Hymnen auf eine idealisierte Welt, sondern ehrliche Momentaufnahmen, die die Ambivalenz des menschlichen Herzens einfangen. Sie zeigen das Fest als einen Spiegel der eigenen Verfassung, in dem sich Einsamkeit, Sehnsucht, aber auch kleine, flüchtige Momente des Glücks und der Verbundenheit widerspiegeln.

Ein Paradebeispiel für Kalékos Herangehensweise ist ihr Gedicht „Weihnachten“, das sich in ihrer Sammlung „Das lyrische Stenogrammheft“ findet. Es beginnt oft mit einer scheinbar idyllischen Beschreibung der Vorweihnachtszeit, der Lichter und der Düfte. Doch schnell schwenkt die Perspektive zu einer inneren Betrachtung, zu dem Gefühl des Alleinseins inmitten des Trubels. Kaléko beschreibt nicht das große Drama, sondern die leisen, oft ungesagten Empfindungen. Sie beobachtet die Menschen, die eilig Geschenke kaufen, die Familien, die sich versammeln, und stellt dem die eigene Position als Außenstehende oder als jemand gegenüber, dessen Herz nicht vollends in der allgemeinen Feststimmung aufgehen kann. Die Ironie liegt oft darin, wie die äußere Pracht mit einer inneren Leere oder Melancholie kontrastiert wird. Das „Weihnachten“ bei Kaléko ist kein universelles Glücksversprechen, sondern eine sehr persönliche, oft fragile Erfahrung.

Die Sehnsucht nach Geborgenheit und die Angst vor der Einsamkeit sind wiederkehrende Motive in Kalékos Werk, die sich zu Weihnachten besonders verdichten. Für viele Menschen ist das Fest der Inbegriff von Familie und Zusammengehörigkeit. Wer diese nicht hat, oder wer sie verloren hat, für den kann Weihnachten zu einer schmerzhaften Erinnerung an das Fehlende werden. Kaléko gibt diesen Gefühlen eine Stimme, ohne dabei ins Sentimentale abzugleiten. Ihre Gedichte sind tröstlich gerade deshalb, weil sie die Realität anerkennen, anstatt sie zu beschönigen. Sie zeigen, dass es in Ordnung ist, an Weihnachten nicht ausschließlich glücklich zu sein, dass die Gefühle komplex sein dürfen.

Ein weiterer Aspekt ist Kalékos sanfte Kritik an der Kommerzialisierung und der Oberflächlichkeit des Festes. Obwohl sie nicht explizit moralisiert, schwingt in vielen ihrer Beobachtungen eine leise Distanz zu dem Zwang mit, perfekt und glücklich sein zu müssen. Die Geschenke, der Konsum, die gesellschaftlichen Erwartungen – all das wird von Kaléko mit einem ironischen Blick betrachtet. Sie erinnert daran, dass das Wesentliche oft im Kleinen, im Ungesagten, in der echten menschlichen Verbindung liegt, die sich nicht kaufen oder erzwingen lässt. Ihre Gedichte laden dazu ein, hinter die glitzernde Fassade zu blicken und die stillen, oft unspektakulären Momente zu schätzen, die wahre Bedeutung haben.

Trotz der oft melancholischen Tonalität ist Kalékos Lyrik niemals hoffnungslos. Auch in ihren Weihnachtsgedichten finden sich immer wieder Momente der Resilienz, des Trostes oder einer stillen Freude. Es sind die kleinen Gesten, ein Blick, ein Gedanke, die Wärme eines Zimmers oder die Schönheit eines Wintertages, die als Anker in der Melancholie dienen. Sie findet Poesie im Alltäglichen, im Unscheinbaren, und gerade das macht ihre Gedichte so menschlich und zugänglich. Sie lehrt uns, dass auch im Schmerz und in der Einsamkeit ein Funke von Schönheit und Menschlichkeit existieren kann. Weihnachten wird so zu einem Fest, das nicht nur die großen Emotionen, sondern auch die subtilen Nuancen des Lebens widerspiegelt.

Mascha Kalékos Umgang mit Weihnachten ist somit ein Spiegel ihrer gesamten poetischen Haltung: eine Mischung aus Melancholie und Lebensklugheit, aus scharfer Beobachtung und tiefer Empathie. Ihre Gedichte sind keine einfachen Weihnachtskartenverse, sondern kleine literarische Juwelen, die die Vielschichtigkeit des menschlichen Herzens und die Ambivalenz des Festes einfangen. Sie bieten Trost für jene, die sich nicht in der idealisierten Weihnachtswelt wiederfinden, und eine Bestätigung für die Komplexität der Gefühle, die diese besondere Zeit des Jahres hervorrufen kann.

Ihre anhaltende Popularität, auch Jahrzehnte nach ihrem Tod im Jahr 1975, zeugt von der Zeitlosigkeit ihrer Themen und der universellen Resonanz ihrer Sprache. Mascha Kaléko hat Weihnachten nicht entzaubert, sondern ihm eine tiefere, ehrlichere Dimension verliehen. Sie hat gezeigt, dass das Fest der Liebe auch das Fest der leisen Töne, der unerfüllten Sehnsüchte und der stillen Reflexion sein darf. Ihre Weihnachtsgedichte sind eine Einladung, das Fest mit offenen Augen und einem offenen Herzen zu erleben, alle seine Facetten anzunehmen und in den kleinen, unspektakulären Momenten die wahre Magie zu finden. Sie erinnern uns daran, dass Weihnachten letztlich ein zutiefst menschliches Fest ist, mit all seinen Freuden und all seinen Widersprüchen.