Weihnachten, das Fest der Liebe, der Besinnung und der Hoffnung, hat über die Jahrhunderte hinweg unzählige Künstler, Dichter und Denker inspiriert. Es ist eine Zeit, in der die Grenzen zwischen der äußeren Welt und dem inneren Erleben oft verschwimmen, eine Zeit der Erinnerung und der Erwartung. Unter den vielen literarischen Zeugnissen dieser besonderen Jahreszeit nimmt das Gedicht "Weihnachten" von Hermann Hesse einen herausragenden Platz ein. Oft auch unter dem Titel "Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen" bekannt, ist es weit mehr als ein simples Festgedicht; es ist eine tiefgründige, melancholische und zugleich tröstliche Meditation über die Vergänglichkeit, die Sehnsucht nach dem Ursprünglichen und die ewige Suche nach dem wahren Sinn des Lebens.

I. Hermann Hesse und das Thema Weihnachten: Eine biographische und thematische Einordnung

Hermann Hesse (1877-1962), einer der bedeutendsten deutschsprachigen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts und Literaturnobelpreisträger von 1946, war ein Meister der psychologischen Tiefe und der existenziellen Reflexion. Seine Werke, darunter Romane wie "Steppenwolf", "Siddhartha" und "Das Glasperlenspiel", sowie seine zahlreichen Gedichte, kreisen oft um Themen wie die Suche nach Identität, die Auseinandersetzung mit inneren Konflikten, die Naturverbundenheit und die Spiritualität. Weihnachten passte auf vielfältige Weise in dieses thematische Spektrum.

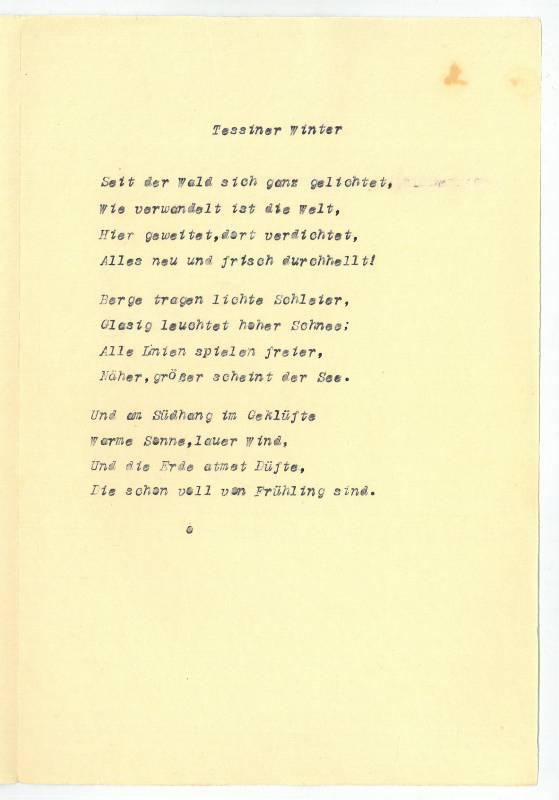

Für Hesse, der in einem pietistisch geprägten Elternhaus aufwuchs, war Weihnachten von Kindheit an mit tiefen religiösen und familiären Traditionen verbunden. Diese frühen Prägungen, die sowohl Geborgenheit als auch eine gewisse Enge vermittelten, spiegeln sich in seinem späteren Werk wider. Weihnachten war für ihn nicht nur ein äußeres Ereignis, sondern vor allem ein innerer Zustand, eine Zeit der Einkehr und der Konfrontation mit der eigenen Seele. Es war ein Moment, in dem die Hast des Alltags verstummte und Raum für das Wesentliche entstand – für Erinnerungen, für Träume und für die leise Hoffnung auf Frieden.

Hesse schrieb mehrere Gedichte und Prosatexte, die sich mit dem Weihnachtsfest auseinandersetzen. Doch "Weihnachten" (Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen) ist wohl das bekannteste und meistzitierte. Es destilliert seine komplexe Haltung zu diesem Fest: eine Mischung aus Nostalgie für verlorene Kindheitstage, einer leisen Melancholie angesichts der Vergänglichkeit und einer tiefen spirituellen Sehnsucht nach dem "wahren Wunder", das jenseits des materiellen Glanzes liegt. Das Gedicht ist somit ein Spiegel seiner eigenen inneren Landschaft und zugleich ein zeitloses Zeugnis menschlicher Empfindungen in der Weihnachtszeit.

II. Analyse des Gedichts "Weihnachten" (Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen)

Das Gedicht "Weihnachten" von Hermann Hesse besticht durch seine scheinbare Einfachheit, die jedoch eine bemerkenswerte Tiefe birgt. Es ist in fünf Strophen zu je vier Zeilen gegliedert, mit einem klaren Kreuzreim (ABAB) und einem regelmäßigen Metrum, das oft als Jambus interpretiert werden kann. Diese Form verleiht dem Gedicht eine liedhafte Qualität, die es leicht zugänglich und einprägsam macht, ähnlich einem Volkslied oder einem Weihnachtslied. Doch hinter dieser Zugänglichkeit verbirgt sich eine vielschichtige Botschaft.

Strophe 1: Die äußere Szenerie und die erste Andeutung der Stille

Am Weihnachtsbaum die Lichter brennen,

Wie glänzt der Christbaum hold und schön!

In seinen Zweigen, ach, erkennen

Wir unsre Kindheit wiederstehn.

Die erste Strophe etabliert die klassische Weihnachtsszenerie: den leuchtenden Christbaum. Die "Lichter brennen" und der Baum "glänzt hold und schön" – dies sind Bilder des Glanzes, der Wärme und der festlichen Freude, die untrennbar mit Weihnachten verbunden sind. Doch bereits in der dritten Zeile erfolgt ein subtiler Bruch. Das Ausrufezeichen nach "schön!" wird gefolgt von einem "ach,", das eine leichte Wehmut anklingen lässt. Der Blick auf den Baum wird zum Anlass für eine innere Reise, eine Rückkehr zur "Kindheit". Das Wort "wiederstehn" ist hier doppeldeutig: Es kann bedeuten, dass die Kindheit im Anblick des Baumes wiedererscheint, aber auch, dass sie den Versuchungen der Zeit widersteht und in der Erinnerung lebendig bleibt. Die Kindheit wird somit als ein Ort der Reinheit und des Ursprünglichen etabliert, nach dem sich das lyrische Ich sehnt.

Strophe 2: Die innere Einkehr und die Sehnsucht nach dem Vergangenen

Ein stiller Glanz liegt auf den Sachen,

Ein tiefer Friede weit und breit.

Da lauschen wir, da hör’n wir lachen

Aus fernster, seliger Kinderzeit.

Die zweite Strophe vertieft die innere Stimmung. Der "stille Glanz" und der "tiefe Friede" sind keine äußeren Phänomene des Festes, sondern innere Empfindungen, die sich auf die Umgebung übertragen. Das Verb "lauschen" und "hör’n wir lachen" signalisiert eine Hinwendung nach innen, ein Hineinhören in die eigene Seele. Das Lachen kommt "aus fernster, seliger Kinderzeit" – hier wird die Distanz zur Kindheit deutlich. Sie ist "fern", aber zugleich "selig", was die bittersüße Natur der Erinnerung unterstreicht. Die Stille des Weihnachtsabends wird zum Resonanzraum für die Echos der Vergangenheit, für eine Zeit, die als glücklich und unbeschwert empfunden wird.

Strophe 3: Die Vergänglichkeit und die Melancholie der Erinnerung

Wie mancher Wunsch ist uns zerbrochen,

Wie mancher Traum ging leis zur Ruh’!

Nun schweigt die Welt, die einst gesprochen,

Und deckt mit Schnee die Wege zu.

Diese Strophe ist der Höhepunkt der Melancholie und der Auseinandersetzung mit der Vergänglichkeit. Die Zeilen "Wie mancher Wunsch ist uns zerbrochen, / Wie mancher Traum ging leis zur Ruh’!" sind eine direkte Konfrontation mit Enttäuschungen und Verlusten des Lebens. Es ist die Erkenntnis, dass nicht alle Hoffnungen und Träume der Kindheit in Erfüllung gegangen sind. Die Metapher "Nun schweigt die Welt, die einst gesprochen" verstärkt das Gefühl des Verlusts und der Stille. Die Welt der Kindheit, die einst voller Leben und Stimmen war, ist nun verstummt. Der "Schnee", der "die Wege zu[deckt]", ist ein klassisches Symbol für Reinheit und Stille, aber auch für das Verlöschen und das Verschwinden von Spuren. Er trennt die Gegenwart von der Vergangenheit und symbolisiert das Unwiederbringliche.

Strophe 4: Die Suche nach dem wahren Sinn jenseits des Materiellen

Wir suchen nicht nach Gaben, Schätzen,

Nach Glück, das uns die Welt beschert.

Wir wollen uns zur Ruh’ nur setzen,

Wo einst das wahre Wunder war.

In der vierten Strophe wendet sich das lyrische Ich bewusst von den materiellen Aspekten des Weihnachtsfestes ab. "Gaben, Schätzen" und das von der "Welt beschert[e] Glück" werden explizit abgelehnt. Dies ist eine Kritik an der Kommerzialisierung und Oberflächlichkeit, die Weihnachten oft begleitet. Stattdessen sehnt sich das Ich nach "Ruh’" und nach dem Ort, "Wo einst das wahre Wunder war." Dieses "wahre Wunder" ist nicht greifbar oder materiell; es ist eine spirituelle Erfahrung, eine ursprüngliche Erkenntnis oder ein Gefühl von Frieden und Geborgenheit, das in der Kindheit erlebt wurde und nun wiedergefunden werden soll. Es ist die Suche nach der Essenz des Weihnachtsfestes, jenseits von Konsum und äußerem Schein.

Strophe 5: Die universelle Botschaft und die ewige Sehnsucht

So laßt uns still die Kerzen brennen,

Und lauschen, was die Stille spricht.

Wir wollen uns im Geist erkennen,

Im ew’gen, klaren Weihnachtslicht.

Die letzte Strophe ist eine Aufforderung und eine Zusammenfassung der Botschaft des Gedichts. Das "stille Kerzenbrennen" wird zur Metapher für die innere Einkehr und die Besinnung. Die "Stille" selbst wird personifiziert und spricht, was bedeutet, dass in der Ruhe und im Schweigen tiefere Wahrheiten offenbart werden können. Die Aufforderung "Wir wollen uns im Geist erkennen" ist eine Einladung zur Selbstreflexion und zur spirituellen Erneuerung. Das Gedicht mündet in das Bild des "ew’gen, klaren Weihnachtslicht[s]". Dieses Licht ist nicht nur das der Kerzen am Baum, sondern ein transzendentes, universelles Licht der Erkenntnis, der Liebe und des Friedens. Es ist das Licht, das die Dunkelheit der Vergänglichkeit durchdringt und eine bleibende Hoffnung schenkt. Es symbolisiert die zeitlose Essenz von Weihnachten, die über persönliche Verluste und äußere Umstände hinausgeht.

III. Sprachliche und stilistische Mittel

Hesse verwendet in "Weihnachten" eine Reihe von sprachlichen und stilistischen Mitteln, die zur Wirkung des Gedichts beitragen:

- Einfache, klare Sprache: Das Vokabular ist zugänglich, was die volksliedhafte Qualität unterstreicht und die universelle Botschaft transportiert.

- Symbolik:

- Lichter/Licht: Symbol für Hoffnung, Wärme, Erkenntnis, Spiritualität.

- Baum: Symbol für Leben, Tradition, Beständigkeit, aber auch für die Kindheit.

- Stille: Symbol für Einkehr, Frieden, Kontemplation, aber auch für die Abwesenheit des Vergangenen.

- Schnee: Symbol für Reinheit, Stille, aber auch für Vergänglichkeit und das Verdecken von Spuren.

- Kindheit: Symbol für Reinheit, Unschuld, Geborgenheit, aber auch für eine verlorene Zeit.

- Kontraste: Das Gedicht lebt von subtilen Kontrasten: äußere Festlichkeit (Lichter, Glanz) vs. innere Stille und Melancholie; Kindheitsglück vs. erwachsene Enttäuschungen; materielle Gaben vs. wahres Wunder.

- Personifikation: Die Stille, die "spricht", verleiht dem Abstrakten eine lebendige Qualität.

- Wiederholung: Die wiederkehrenden Motive von Licht, Stille und Kindheit schaffen Kohärenz und verstärken die zentrale Botschaft.

- Rhetorische Fragen/Ausrufe: "Wie glänzt der Christbaum hold und schön!" oder "Wie mancher Wunsch ist uns zerbrochen," verstärken die emotionale Wirkung.

- Alliteration und Assonanz: Tragen zur Musikalität und zum Fluss des Gedichts bei, auch wenn sie nicht dominant sind.

IV. Die Rezeption und zeitlose Bedeutung

Hermann Hesses Gedicht "Weihnachten" hat sich tief im kollektiven Gedächtnis verankert und wird bis heute in vielen Familien und Gemeinden gelesen oder gesungen. Seine Popularität verdankt es nicht nur seiner eingängigen Form, sondern vor allem seiner tiefgründigen Botschaft, die über die Jahrhunderte hinweg relevant bleibt.

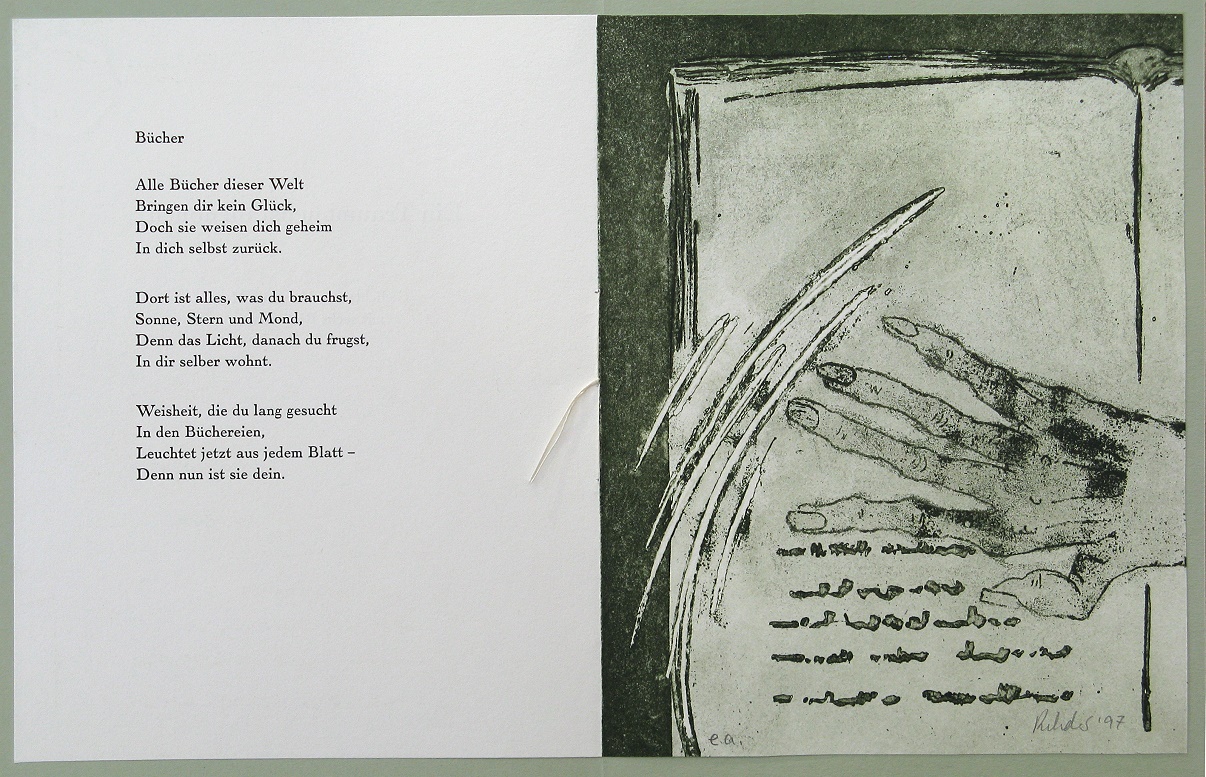

In einer Welt, die zunehmend von Hektik, Konsum und äußeren Reizen geprägt ist, bietet Hesses Gedicht einen Gegenentwurf. Es erinnert daran, dass das wahre Wesen von Weihnachten nicht in materiellen Geschenken oder lauten Feiern liegt, sondern in der Möglichkeit zur inneren Einkehr, zur Besinnung auf das Wesentliche und zur Verbindung mit den eigenen Wurzeln. Die Melancholie des Gedichts ist dabei keine lähmende Traurigkeit, sondern eine produktive Wehmut, die zur Reflexion anregt und den Blick für das "wahre Wunder" schärft.

Das Gedicht spricht die universelle menschliche Erfahrung von Erinnerung, Verlust und Sehnsucht an. Jeder Mensch kennt das Gefühl, dass die Zeit vergeht und dass bestimmte Momente oder Gefühle der Kindheit unwiederbringlich verloren sind. Doch Hesse bietet Trost, indem er vorschlägt, dass das Wesentliche, das "ew’ge, klare Weihnachtslicht", in uns selbst zu finden ist, wenn wir nur bereit sind, der Stille zu lauschen und uns im Geist zu erkennen.

V. Fazit

Hermann Hesses Gedicht "Weihnachten" ist ein Meisterwerk der deutschen Lyrik, das die Essenz des Weihnachtsfestes in einer einzigartigen Weise einfängt. Es ist ein Gedicht, das nicht nur die äußere Schönheit des Festes beschreibt, sondern vor allem die innere Landschaft des Menschen in dieser besonderen Zeit erkundet. Es verbindet Nostalgie und Melancholie mit einer tiefen spirituellen Sehnsucht und einer zeitlosen Botschaft der Hoffnung.

Durch seine klare Sprache, die suggestive Symbolik und die eindringliche Thematik von Kindheit, Vergänglichkeit und der Suche nach dem wahren Sinn, vermag es das Gedicht, Generationen von Lesern zu berühren. Es erinnert uns daran, dass Weihnachten eine Gelegenheit ist, innezuhalten, die Stille zu umarmen und uns auf das "ew’ge, klare Weihnachtslicht" zu besinnen, das in uns selbst leuchtet und uns den Weg zu Frieden und Erkenntnis weist. In seiner schlichten Schönheit und tiefen Weisheit bleibt "Weihnachten" von Hermann Hesse ein unverzichtbarer Bestandteil der weihnachtlichen Literatur und ein zeitloses Plädoyer für die innere Einkehr in einer lauten Welt.