Weihnachten, das Fest der Liebe, der Besinnung und der Hoffnung, ist in Deutschland untrennbar mit einer reichen Tradition von Liedern und Gedichten verbunden. Unter diesen nimmt Joseph von Eichendorffs Gedicht „Weihnachten“, oft auch bekannt unter seiner ersten Zeile „Markt und Straßen stehn verlassen“, eine herausragende Stellung ein. Es ist nicht nur ein Meisterwerk romantischer Dichtkunst, sondern hat sich im Laufe der Zeit zu einem der beliebtesten und meistgesungenen Weihnachtslieder im deutschsprachigen Raum entwickelt. Dieses Gedicht, das die Stille der Heiligen Nacht mit der Sehnsucht nach Heimat und innerem Frieden verbindet, ist weit mehr als nur ein festlicher Text; es ist ein tiefgründiges Zeugnis der menschlichen Seele und ihrer Beziehung zum Göttlichen.

I. Joseph von Eichendorff: Der Dichter der Romantik

Um die volle Tiefe von Eichendorffs „Weihnachten“ zu erfassen, ist es unerlässlich, einen Blick auf den Dichter selbst und die Epoche, in der er lebte, zu werfen. Joseph von Eichendorff (1788-1857) war einer der bedeutendsten Lyriker der deutschen Romantik. Geboren auf Schloss Lubowitz in Oberschlesien, prägten ihn seine katholische Erziehung, die Naturverbundenheit seiner Heimat und die Umbrüche seiner Zeit – die napoleonischen Kriege und die Restauration – maßgeblich. Eichendorffs Dichtung ist durchzogen von Motiven wie der Natur als Spiegel der Seele, der Sehnsucht (oft als „Sehnsucht nach der blauen Blume“ oder nach einer idealisierten Heimat), der Wanderschaft, der Nacht, der Stille und einem tief verwurzelten christlichen Glauben. Seine Sprache ist oft einfach, volksliedhaft und melodiös, was seinen Gedichten eine besondere Zugänglichkeit und musikalische Qualität verleiht. Er schuf eine Welt, in der das Irdische und das Himmlische, das Vergängliche und das Ewige, das Vertraute und das Geheimnisvolle miteinander verwoben sind.

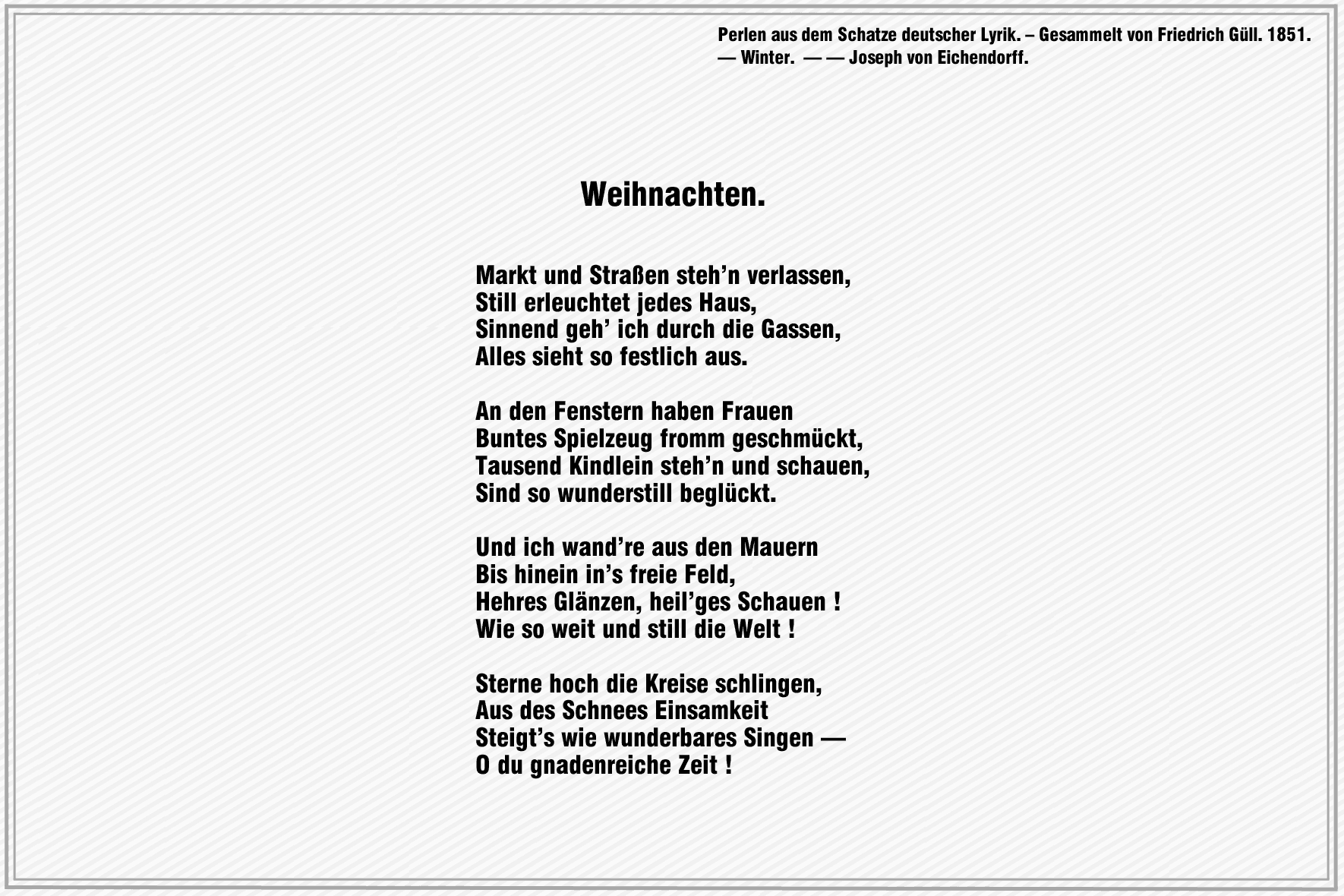

Inmitten dieser romantischen Landschaft des Geistes entstand „Weihnachten“. Es wurde erstmals 1826 im „Deutschen Musenalmanach“ veröffentlicht und spiegelt Eichendorffs charakteristische Themen und seinen unverkennbaren Stil wider. Es ist ein Gedicht, das die äußere Ruhe der Weihnachtsnacht nutzt, um eine innere Einkehr zu ermöglichen und die spirituelle Bedeutung des Festes zu ergründen.

II. Das Gedicht „Weihnachten“: Eine Stille Offenbarung

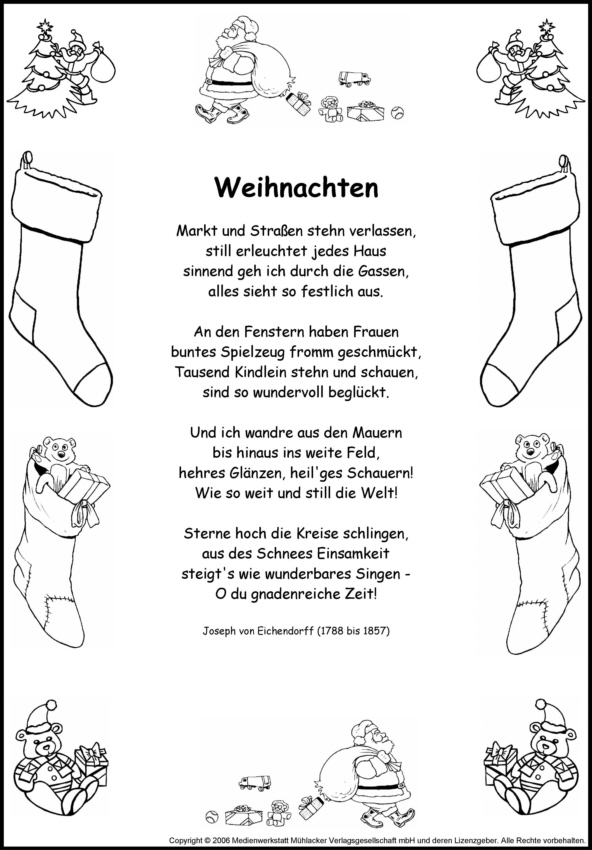

Das Gedicht „Weihnachten“ besteht aus vier Strophen, die in ihrer Einfachheit eine enorme emotionale und spirituelle Tiefe entfalten. Es ist ein Meisterwerk der Reduktion, das mit wenigen Worten eine ganze Welt von Gefühlen und Bildern heraufbeschwört.

Die erste Strophe:

Markt und Straßen stehn verlassen,

Still und feierlich ruht die Welt.

Nur der Wind weht durch die Gassen,

Hat vom Schnee ein leichtes Kleid.

Die Eröffnungszeilen setzen sofort den Ton: eine Szene der Ruhe und des Rückzugs. „Markt und Straßen stehn verlassen“ – dies ist die Abwesenheit des Alltags, des geschäftigen Treibens, des Lärms der Welt. Es ist die Einladung zur Stille, die für die Romantiker, und insbesondere für Eichendorff, ein Tor zum Transzendenten war. Die Welt ruht „still und feierlich“, was nicht nur eine äußere Beschreibung ist, sondern auch eine innere Haltung suggeriert. Die „feierliche“ Ruhe hebt die besondere, heilige Natur dieser Nacht hervor. Der Wind, der durch die Gassen weht, ist das einzige Geräusch, ein sanftes Flüstern, das die Stille nicht bricht, sondern unterstreicht. Der Schnee, der die Welt in ein „leichtes Kleid“ hüllt, symbolisiert Reinheit, Unschuld und eine schützende Decke, die die Welt vor dem profanen Zugriff bewahrt und sie für das Wunder vorbereitet. Es ist eine Welt, die sich selbst entleert hat, um Raum für das Heilige zu schaffen.

Die zweite Strophe:

Und der Himmel, hoch und klar,

Funkelt mit unzähl’gen Sternen.

Christkind kommt zur Erde gar,

Von den Wolken weit entfernt.

Mit der zweiten Strophe weitet sich der Blick vom irdischen Schauplatz zum Himmel. Der Himmel ist „hoch und klar“, was auf eine ungetrübte Sicht auf das Göttliche hindeutet. Die „unzähl’gen Sternen“ sind nicht nur eine poetische Beschreibung, sondern auch ein Verweis auf die biblische Erzählung von der Sternennacht von Bethlehem. Sie sind Zeugen des Wunders, himmlische Boten, die die Erde erleuchten. Der zentrale Moment der Weihnachtsbotschaft wird nun direkt benannt: „Christkind kommt zur Erde gar“. Die Formulierung „gar“ verstärkt die Gewissheit und das Staunen über dieses Ereignis. Die Distanz „von den Wolken weit entfernt“ betont die Herkunft des Christkindes aus einer anderen, höheren Sphäre, seine göttliche Natur, die sich herablässt, um Mensch zu werden. Es ist das Wunder der Inkarnation, das in dieser stillen Nacht geschieht und die Verbindung zwischen Himmel und Erde herstellt.

Die dritte Strophe:

Hat der Mensch nur einmal Frieden,

So ist’s diese heil’ge Zeit.

Was er einst verloren hienieden,

Wird ihm neu in Ewigkeit.

Die dritte Strophe verschiebt den Fokus von der äußeren Szenerie und dem göttlichen Ereignis zur inneren Erfahrung des Menschen. „Hat der Mensch nur einmal Frieden, / So ist’s diese heil’ge Zeit.“ Diese Zeilen sind eine tiefgründige Reflexion über die Bedeutung von Weihnachten für die menschliche Seele. Es ist die Zeit, in der der Mensch, geplagt von den Sorgen und Nöten des Alltags, die Möglichkeit hat, inneren Frieden zu finden. Dieser Frieden ist nicht nur die Abwesenheit von Konflikt, sondern ein Zustand der Harmonie und des Einklangs mit sich selbst und der Welt. Die folgenden Zeilen „Was er einst verloren hienieden, / Wird ihm neu in Ewigkeit“ verweisen auf die christliche Heilsgeschichte, insbesondere auf den Sündenfall und die Erlösung durch Christus. Weihnachten wird hier als ein Moment der Wiederherstellung, der Erneuerung und der Hoffnung auf das Ewige interpretiert. Es ist die Verheißung, dass das Verlorene wiedergefunden und das Gebrochene geheilt werden kann, nicht nur im Diesseits, sondern in einer überzeitlichen Dimension.

Die vierte Strophe:

Drum so lasst uns denn erfahren,

Was uns diese Nacht beschert.

Unsre Herzen zu bewahren,

Dass das Wunder nicht verkehrt.

Die letzte Strophe ist ein Aufruf und eine Mahnung. „Drum so lasst uns denn erfahren, / Was uns diese Nacht beschert.“ Es ist eine Einladung, sich dem Wunder der Weihnacht zu öffnen, es nicht nur intellektuell zu verstehen, sondern es tief im Herzen zu erleben. Das Wort „erfahren“ impliziert eine aktive, persönliche Auseinandersetzung. Die abschließende Mahnung „Unsre Herzen zu bewahren, / Dass das Wunder nicht verkehrt“ ist von besonderer Bedeutung. Sie spricht die Zerbrechlichkeit des Wunders und die Notwendigkeit an, es vor der Profanierung oder dem Vergessen zu schützen. Das „Verkehren“ des Wunders könnte bedeuten, es zu trivialisieren, es auf materielle Aspekte zu reduzieren oder seine spirituelle Botschaft zu ignorieren. Eichendorff mahnt dazu, die Herzen offen und rein zu halten, um die wahre Essenz von Weihnachten – den Frieden, die Hoffnung und die göttliche Liebe – zu bewahren und in den Alltag zu tragen. Es ist ein Plädoyer für die Bewahrung der kindlichen Reinheit und des Staunens angesichts des Heiligen.

III. Poetik und Stil: Die musikalische Einfachheit

Eichendorffs „Weihnachten“ ist ein Paradebeispiel für die volksliedhafte Einfachheit, die so charakteristisch für seine Lyrik ist. Die Sprache ist klar, unprätentiös und direkt. Es gibt keine komplizierten Metaphern oder verschachtelte Satzstrukturen. Diese Einfachheit ist jedoch nicht gleichbedeutend mit Oberflächlichkeit; vielmehr ermöglicht sie eine unmittelbare emotionale Resonanz und macht das Gedicht für jedermann zugänglich.

- Metrum und Reimschema: Das Gedicht ist in vierzeiligen Strophen (Quartetten) verfasst, mit einem einfachen AABB-Reimschema (verlassen/Gassen, Welt/Kleid; klar/gar, Sternen/entfernt; Frieden/hienieden, Zeit/Ewigkeit; erfahren/bewahren, beschert/verkehrt). Das Metrum ist überwiegend ein Trochäus, der einen fallenden, sanften Rhythmus erzeugt, der gut zur ruhigen und besinnlichen Stimmung passt. Diese rhythmische und klangliche Struktur verleiht dem Gedicht eine inhärente Musikalität, die es prädestiniert, vertont zu werden.

- Bildsprache: Eichendorff verwendet einfache, aber wirkungsvolle Bilder: die verlassenen Straßen, der wehende Wind, der Schnee als leichtes Kleid, der klare Sternenhimmel. Diese Bilder sind konkret und doch symbolisch aufgeladen, sie schaffen eine Atmosphäre der Ruhe und des Geheimnisses.

- Antithesen: Das Gedicht lebt von subtilen Gegensätzen: der Lärm des Marktes versus die Stille der Nacht, das Irdische versus das Himmlische, das Verlorene versus das Neu gewonnene. Diese Kontraste verstärken die Botschaft und schaffen eine dynamische Spannung.

- Sehnsucht und Heimat: Auch in diesem Weihnachtsgedicht klingt Eichendorffs zentrale Thematik der Sehnsucht und der Heimat an. Die Stille der Nacht ermöglicht die Rückkehr zu einer inneren Heimat, zu einem Zustand des Friedens, der in der Hektik des Alltags oft verloren geht. Das Christkind, das „von den Wolken weit entfernt“ kommt, symbolisiert die Ankunft des Göttlichen in der menschlichen Sphäre und die Erfüllung einer tiefen Sehnsucht.

IV. Vom Gedicht zum Lied: Eine unaufhaltsame Verbreitung

Die inhärente Musikalität von Eichendorffs „Weihnachten“ führte dazu, dass es schon bald nach seiner Veröffentlichung vertont wurde. Die bekannteste und heute weitverbreitete Melodie stammt von Robert Führer (1807-1861), einem böhmischen Komponisten und Kirchenmusiker. Diese Melodie, einfach, eingängig und getragen, passt perfekt zur besinnlichen Stimmung des Textes. Sie ist leicht zu singen und zu merken, was maßgeblich zu ihrer Popularität beigetragen hat.

Als Lied hat „Markt und Straßen stehn verlassen“ eine einzigartige Rolle im deutschen Weihnachtsfest eingenommen. Es wird in Familien gesungen, in Kirchen und Schulen, in Konzerten und auf Weihnachtsmärkten. Es ist ein Lied, das Generationen verbindet und das Gefühl von Heimat, Geborgenheit und festlicher Stimmung vermittelt. Seine Verbreitung ist so groß, dass viele Menschen es eher als traditionelles Weihnachtslied kennen denn als Gedicht eines spezifischen Dichters. Es ist ein Lied, das die Essenz des deutschen Weihnachtsfestes – die Kombination aus äußerer Ruhe, innerer Einkehr und der spirituellen Botschaft der Geburt Christi – auf einzigartige Weise einfängt.

V. Die bleibende Bedeutung: Ein zeitloser Klassiker

Die anhaltende Popularität von Eichendorffs „Weihnachten“ ist kein Zufall. Es ist ein Gedicht, das eine zeitlose Botschaft vermittelt, die über kulturelle und religiöse Grenzen hinausgeht.

- Die Sehnsucht nach Stille und Frieden: In einer immer lauter werdenden, von Reizen überfluteten Welt sehnt sich der Mensch mehr denn je nach Momenten der Stille und des inneren Friedens. Eichendorffs Gedicht bietet genau diesen Raum der Besinnung. Es erinnert uns daran, dass das wahre Wesen von Weihnachten nicht im Konsum oder im äußeren Glanz liegt, sondern in der Möglichkeit zur Einkehr und zur Verbindung mit dem Spirituellen.

- Die Magie des Wunders: Das Gedicht feiert das Wunder der Weihnacht – die Geburt Christi – nicht als ein fernes historisches Ereignis, sondern als eine lebendige, gegenwärtige Realität, die sich in der Stille der Nacht offenbart. Es erinnert uns daran, dass das Leben selbst voller Wunder ist, wenn wir nur bereit sind, sie zu sehen.

- Die Botschaft der Hoffnung und Erneuerung: Die Zeilen über das, was „neu in Ewigkeit“ wird, sprechen von einer universellen Hoffnung auf Erneuerung und Heilung. In Zeiten der Unsicherheit und des Verlusts bietet das Gedicht Trost und die Gewissheit, dass es immer die Möglichkeit eines Neuanfangs gibt.

- Die Verbindung zur Natur: Eichendorffs tiefe Verbundenheit mit der Natur spiegelt sich auch in diesem Gedicht wider. Die Natur – der Wind, der Schnee, die Sterne – ist nicht nur Kulisse, sondern aktiver Teil des weihnachtlichen Geschehens, ein Spiegel des Göttlichen und ein Ort der Offenbarung.

Fazit

Joseph von Eichendorffs Gedicht „Weihnachten“, das als Lied „Markt und Straßen stehn verlassen“ in unzähligen Haushalten erklingt, ist weit mehr als nur ein festliches Stück Literatur. Es ist ein Meisterwerk der Romantik, das die Stille der Heiligen Nacht nutzt, um eine tiefgreifende spirituelle Botschaft zu vermitteln. Mit seiner einfachen, volksliedhaften Sprache, seiner reichen Bildsprache und seiner tiefen emotionalen Resonanz fängt es die Essenz des Weihnachtsfestes ein: die Sehnsucht nach Frieden, die Magie des Wunders und die Hoffnung auf Erneuerung.

In einer Welt, die oft von Hektik und Oberflächlichkeit geprägt ist, bleibt Eichendorffs „Weihnachten“ eine zeitlose Erinnerung an die wahre Bedeutung dieses Festes. Es lädt uns ein, innezuhalten, die äußere Welt für einen Moment loszulassen und uns dem inneren Frieden und der spirituellen Tiefe zu öffnen, die diese „heil’ge Zeit“ uns beschert. Es ist ein Gedicht, das nicht nur gelesen, sondern gefühlt und erlebt werden will, und das uns Jahr für Jahr aufs Neue an das Wunder erinnert, das in der Stille der Weihnachtsnacht verborgen liegt. Es ist und bleibt ein unersetzlicher Bestandteil des deutschen Kulturerbes und ein Leuchtfeuer der Besinnlichkeit in der Weihnachtszeit.