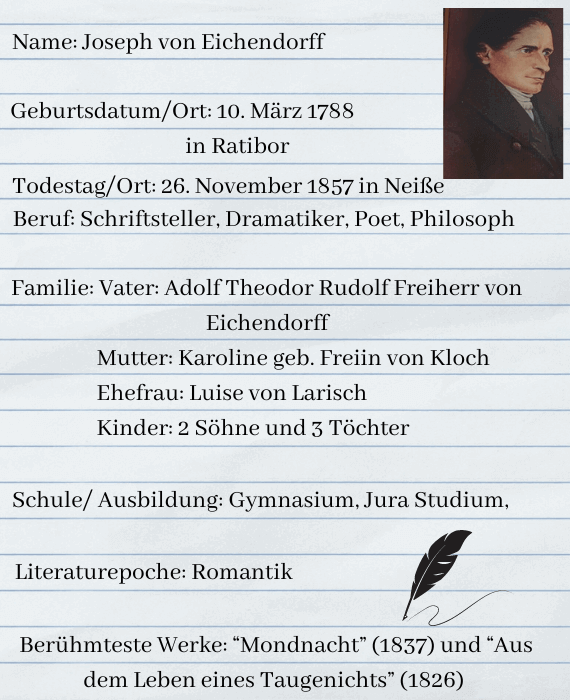

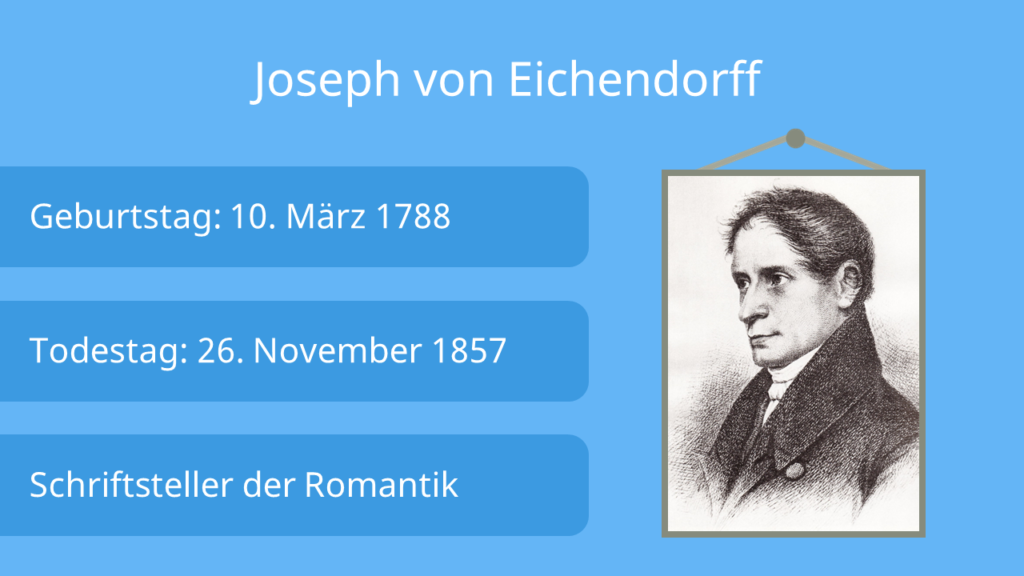

Joseph von Eichendorff, der unsterbliche Lyriker der deutschen Romantik, dessen Verse von der Sehnsucht nach der Ferne, der Schönheit der Natur und der tiefen Geborgenheit des Glaubens zeugen, ist in der kollektiven Erinnerung oft als der „Sänger des Waldes“ oder der „Wanderer“ verankert. Seine Gedichte wie „Mondnacht“ oder „Die zwei Gesellen“ sind Ikonen einer Epoche, die das Gefühl über den Verstand stellte und die Welt als ein großes, beseeltes Geheimnis verstand. Doch hinter dem öffentlichen Bild des Dichters, des preußischen Beamten und des tiefgläubigen Katholiken verbarg sich ein zutiefst menschliches Leben, geprägt von den Freuden und vor allem den tiefen Schicksalsschlägen, die das Los vieler Familien im 19. Jahrhundert waren: der Verlust von Kindern. Die Joseph von Eichendorff Kinder waren nicht nur biologische Nachkommen; ihr Leben und ihr oft tragisches Schicksal prägten den Dichter, seine Weltanschauung und nicht zuletzt sein Werk auf eine Weise, die oft übersehen wird, aber für ein vollständiges Verständnis seines Schaffens unerlässlich ist.

Um das Leben der Eichendorff-Kinder und ihre Bedeutung zu erfassen, muss man zunächst den familiären Kontext beleuchten. Joseph von Eichendorff heiratete 1810 Luise von Larisch (1792–1855), eine Cousine aus Schlesien. Ihre Ehe war eine glückliche und stabile Verbindung, die auf tiefer Zuneigung, gemeinsamen Werten und einem unerschütterlichen katholischen Glauben basierte. Luise war eine kluge, besonnene und liebevolle Frau, die ihrem Mann ein sicheres Heim und die nötige Ruhe für sein literarisches Schaffen bot, während er den oft mühsamen und unsteten Alltag eines preußischen Beamten meisterte. Die Familie zog häufig um – von Berlin über Danzig, Königsberg, Breslau bis nach Wien – was eine ständige Anpassung erforderte, aber auch die Verbundenheit innerhalb der Familie stärkte. In dieser Ehe wurden vier Kinder geboren, deren Schicksale die Familie Eichendorff tief prägten: Therese, Hermann, Agnes und Anna.

Therese von Eichendorff (1812–1832): Der erste Schatten

Therese, die älteste Tochter, geboren am 29. Juli 1812 in Berlin, war das erste Kind von Joseph und Luise. Sie wird in den Briefen und Erinnerungen der Familie als ein zartes, intelligentes und musisch begabtes Mädchen beschrieben. Ihr Vater hegte große Hoffnungen für sie und sah in ihr eine vielversprechende Persönlichkeit. Doch das 19. Jahrhundert war eine Zeit hoher Kindersterblichkeit, und Krankheiten, die heute heilbar sind, forderten damals unzählige Opfer. Therese erkrankte an Tuberkulose, einer damals weit verbreiteten und oft tödlichen Krankheit, die als „Schwindsucht“ bekannt war.

Ihr Leiden zog sich über mehrere Jahre hin, und die Familie begleitete sie mit großer Sorge und aufopferungsvoller Pflege. Joseph von Eichendorff war tief betroffen vom langsamen Verfall seiner Tochter. Der Kampf gegen die Krankheit, die Hilflosigkeit angesichts des unausweichlichen Endes, muss für ihn, den tiefgläubigen Mann, eine immense Herausforderung gewesen sein. Therese starb am 22. Dezember 1832 im Alter von nur 20 Jahren in Berlin. Ihr Tod war ein tiefer Einschnitt im Leben der Familie Eichendorff und insbesondere für den Vater ein unermesslicher Verlust.

Dieser Schicksalsschlag hinterließ deutliche Spuren in Eichendorffs Werk. Die Themen der Vergänglichkeit, der Sehnsucht nach einer jenseitigen Heimat und der Trost im Glauben, die schon zuvor in seiner Dichtung präsent waren, gewannen nun an Intensität und persönlicher Tiefe. Man kann in vielen seiner späteren Gedichte eine subtile Melancholie und eine stärkere Hinwendung zum Transzendenten erkennen, die durch den Verlust Thereses verstärkt wurden. Das Gedicht „An meine Tochter Therese“ (geschrieben nach ihrem Tod) ist ein direktes Zeugnis seiner Trauer und seiner Hoffnung auf ein Wiedersehen im Jenseits. Es zeigt den Vater, der seinen Schmerz in poetische Form gießt und Trost im Glauben an die göttliche Fügung findet. Der Tod Thereses war der erste große Schatten, der auf das familiäre Glück fiel und Eichendorffs Blick auf die Welt und das Leben schärfte.

Hermann von Eichendorff (1815–1842): Der verlorene Sohn

Drei Jahre nach Therese, am 10. Juli 1815, wurde der einzige Sohn der Familie, Hermann von Eichendorff, geboren. Als einziger Sohn trug Hermann die Hoffnungen seiner Eltern auf die Fortführung des Familiennamens und der Tradition. Er schlug eine militärische Laufbahn ein und wurde Offizier in der preußischen Armee. Die militärische Karriere war für viele Söhne des Adels und des gehobenen Bürgertums eine ehrenvolle und standesgemäße Wahl, die Stabilität und Ansehen versprach.

Doch auch Hermanns Leben war von tragischer Kürze. Er starb am 21. März 1842 im Alter von nur 26 Jahren. Die genauen Umstände seines Todes sind nicht immer eindeutig überliefert, doch es handelte sich wohl um einen Unfall oder eine Krankheit, die im Rahmen seines Dienstes auftrat. Für Joseph und Luise von Eichendorff war der Tod ihres einzigen Sohnes ein weiterer, verheerender Schlag. Innerhalb von zehn Jahren hatten sie zwei ihrer Kinder verloren, beide in jungen Jahren und in der Blüte ihres Lebens. Der Verlust eines Sohnes, der die Familie fortführen sollte, war in der damaligen Gesellschaft von besonderer Schwere.

Hermanns Tod verstärkte die bereits vorhandene Melancholie in Eichendorffs Seele und festigte seine Überzeugung von der Vergänglichkeit alles Irdischen. Es war ein weiterer Beweis für die Unberechenbarkeit des Schicksals und die Zerbrechlichkeit des menschlichen Lebens. Obwohl es keine direkten Gedichte gibt, die so explizit Hermanns Tod thematisieren wie das für Therese, so floss dieser Schmerz doch in die allgemeine Stimmung seiner späteren Werke ein. Die wiederkehrenden Motive des Abschieds, des Heimwehs nach einer besseren Welt und der Suche nach ewigem Frieden wurden durch diese persönlichen Erfahrungen noch intensiver und authentischer. Eichendorffs Glaube wurde in diesen Zeiten der Trauer zu seinem wichtigsten Anker, der ihm half, die Schicksalsschläge zu ertragen und nicht an der Welt zu verzweifeln.

Agnes von Eichendorff (1821–1902): Die Überlebende und Hüterin des Erbes

Agnes von Eichendorff, geboren am 29. April 1821 in Danzig, war die dritte Tochter und sollte diejenige sein, die ihre Eltern überlebte und ihnen im Alter Trost spendete. Im Gegensatz zu ihren älteren Geschwistern war Agnes ein Kind, das das Erwachsenenalter erreichte und ein eigenes Leben aufbaute. Sie heiratete 1845 den Juristen und späteren preußischen Ministerialbeamten Ludwig von Briesen (1821–1890). Ihre Ehe war kinderlos, was in einer Zeit, in der große Familien die Norm waren, ungewöhnlich war.

Agnes spielte eine wichtige Rolle im späteren Leben ihrer Eltern. Sie pflegte sie in ihren letzten Jahren und war nach dem Tod ihres Vaters die Hüterin seines literarischen Nachlasses. Sie bewahrte seine Manuskripte, Briefe und Erinnerungen und trug maßgeblich dazu bei, dass sein Werk der Nachwelt erhalten blieb und erforscht werden konnte. Ihre Fürsorge und ihr Engagement waren von unschätzbarem Wert für die Eichendorff-Forschung und die Rezeption seines Werkes. Agnes’ langes Leben – sie starb erst 1902 im hohen Alter von 81 Jahren – war ein Lichtblick in der von Verlusten geprägten Familiengeschichte. Sie verkörperte die Beständigkeit und die Fortführung des Familienerbes, auch wenn sie keine eigenen Kinder hatte. Ihr Leben war ein Zeugnis der Resilienz und der tiefen Verbundenheit mit ihrer Familie.

Anna von Eichendorff (1827–1828): Ein kurzes Aufblitzen

Das jüngste Kind der Familie war Anna von Eichendorff, geboren am 27. August 1827 in Breslau. Ihr Leben war jedoch nur ein kurzes Aufblitzen. Sie starb bereits im Säuglingsalter am 17. März 1828, noch bevor Therese und Hermann das Elternhaus verließen. Der frühe Tod eines Kindes war im 19. Jahrhundert zwar tragisch, aber leider keine Seltenheit. Für die Eltern war es dennoch ein weiterer schmerzlicher Verlust, der die Zerbrechlichkeit des Lebens und die Allgegenwart des Todes in ihrer Erfahrungswelt festigte. Auch wenn Annas kurzes Leben in der öffentlichen Wahrnehmung weniger Spuren hinterließ als das ihrer älteren Geschwister, so war ihr Verlust doch Teil der kumulativen Trauer, die die Familie Eichendorff durchlebte.

Die Kinder als Spiegel der Eichendorffschen Weltanschauung

Die Schicksale der Joseph von Eichendorff Kinder sind untrennbar mit dem Leben und Werk des Dichters verbunden. Sie waren nicht nur die Empfänger seiner väterlichen Liebe, sondern auch die Auslöser für tiefgreifende emotionale und spirituelle Prozesse, die seine Dichtung maßgeblich prägten. Die Freude über ihre Geburt, die Hoffnungen, die er in sie setzte, und der tiefe Schmerz über ihren Verlust – all dies fand Eingang in seine Poesie und Prosa.

Die Erfahrungen von Tod und Verlust verstärkten Eichendorffs ohnehin schon ausgeprägte Religiosität. Sein katholischer Glaube wurde zum unerschütterlichen Fundament, das ihm in Zeiten größter Trauer Halt gab. Die Gewissheit eines Lebens nach dem Tod, die Hoffnung auf ein Wiedersehen mit den Verstorbenen im Himmel, war für ihn nicht nur eine theologische Lehre, sondern eine existenzielle Notwendigkeit. Diese tiefe Verankerung im Glauben erklärt auch die oft tröstliche und hoffnungsvolle Grundstimmung seiner Gedichte, selbst wenn sie von Melancholie durchzogen sind.

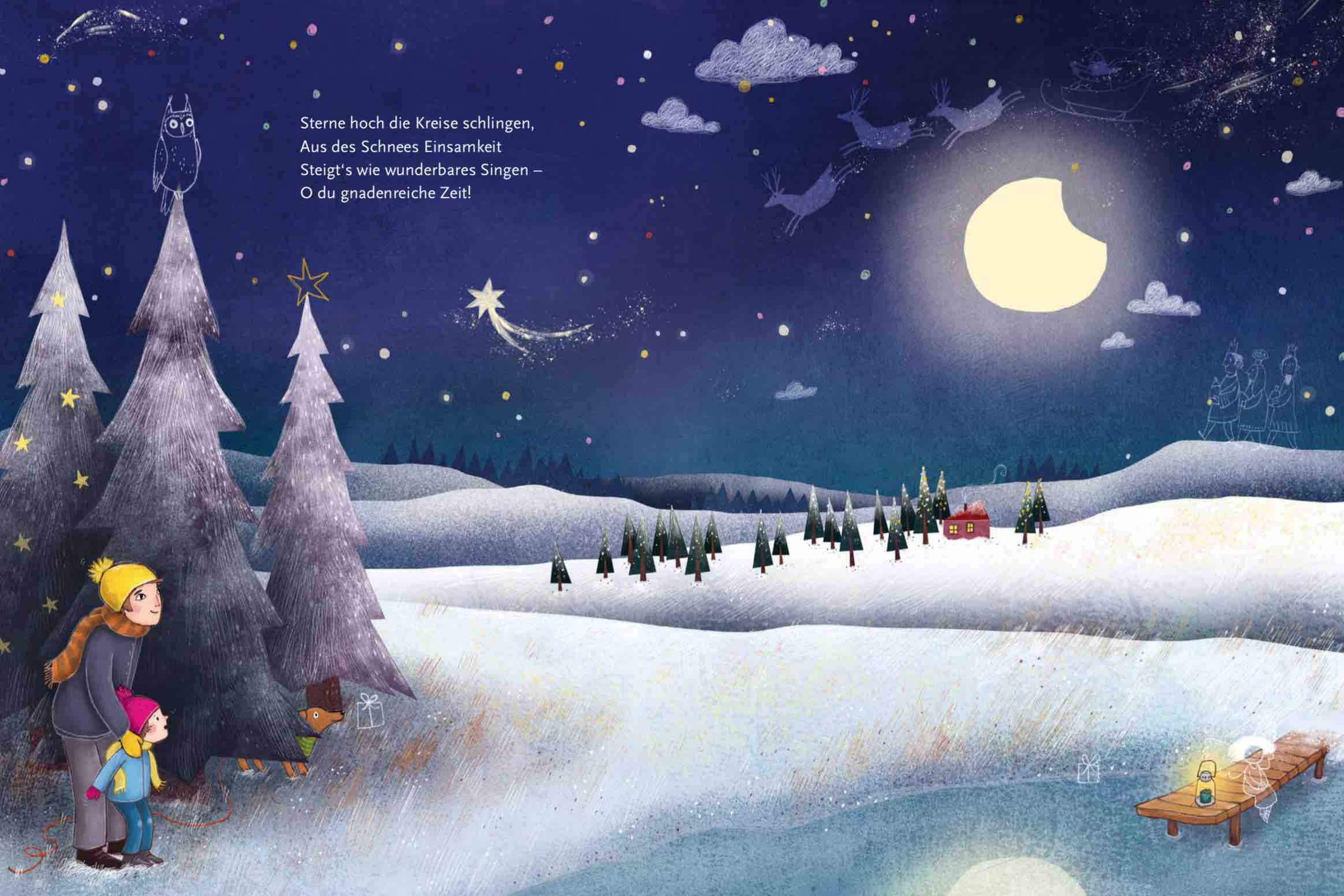

Die Vergänglichkeit alles Irdischen, ein zentrales Motiv der Romantik, wurde für Eichendorff durch die Schicksale seiner Kinder zu einer schmerzhaften persönlichen Erfahrung. Doch diese Erkenntnis führte bei ihm nicht zur Verzweiflung, sondern zu einer noch stärkeren Hinwendung zum Ewigen und Transzendenten. Seine Poesie ist oft ein Ausdruck der Sehnsucht nach einer Welt jenseits der irdischen Leiden, nach einer ewigen Heimat, in der alle Tränen getrocknet werden.

Gleichzeitig zeugen seine Werke auch von der tiefen Verbundenheit mit der Natur, die ihm oft als Spiegel seiner innersten Gefühle diente. Die Schönheit der Landschaft konnte Trost spenden, aber auch die Melancholie verstärken, indem sie die Flüchtigkeit des menschlichen Lebens vor der Beständigkeit der Schöpfung aufzeigte.

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die Joseph von Eichendorff Kinder weit mehr waren als nur Randfiguren im Leben des Dichters. Ihre Existenz, ihre Hoffnungen und ihr oft tragisches Ende waren zentrale Erfahrungen, die Eichendorffs Herz und Geist zutiefst berührten. Sie formten seine Weltanschauung, vertieften seinen Glauben und verliehen seiner Poesie eine zusätzliche Schicht von Authentizität und menschlicher Tiefe. Das Verständnis dieser persönlichen Schicksalsschläge ermöglicht einen noch tieferen Zugang zu Eichendorffs Werk und offenbart den Menschen hinter dem Dichter, dessen Verse auch heute noch die Herzen berühren. Seine Dichtung ist somit nicht nur ein Ausdruck romantischer Ideale, sondern auch ein zutiefst persönliches Zeugnis von Liebe, Verlust und der unerschütterlichen Hoffnung auf Trost im Angesicht des Lebens und des Todes.

.jpg)