Kaum ein Instrument hat die Musikwelt so nachhaltig geprägt und sich in so vielen Haushalten etabliert wie das Klavier. Seine Klänge füllen Konzertsäle, begleiten Gesang, untermalen Filme und sind oft die ersten musikalischen Erfahrungen für Kinder. Doch von wo kommt das Klavier eigentlich? Seine Geschichte ist eine faszinierende Reise durch Jahrhunderte musikalischer Innovation, technischer Raffinesse und gesellschaftlicher Entwicklung. Es ist die Geschichte eines Instruments, das aus dem Wunsch nach Ausdrucksvielfalt und dynamischer Kontrolle geboren wurde und sich zu einem der vielseitigsten und beliebtesten Musikinstrumente der Welt entwickelte.

Die Vorläufer: Der Boden wird bereitet

Bevor das Klavier das Licht der Welt erblickte, gab es eine Reihe von Tasteninstrumenten, die den Weg ebneten und die Notwendigkeit für ein neues, besseres Instrument aufzeigten. Jedes dieser Instrumente hatte seine Stärken, aber auch entscheidende Schwächen, die schließlich zur Erfindung des Klaviers führten.

Das Clavichord war ein intimes, zart klingendes Instrument, das im Spätmittelalter entstand und bis in die Klassik populär war. Seine Saiten wurden von kleinen Metallplättchen, den Tangenten, angeschlagen. Das Besondere am Clavichord war seine Fähigkeit zur dynamischen Nuancierung: Die Lautstärke konnte durch die Stärke des Anschlags beeinflusst werden, und sogar ein Vibrato (Bebung) war möglich. Diese Ausdrucksfähigkeit machte es zu einem geschätzten Übeinstrument und Begleiter für Solisten, doch seine geringe Lautstärke schränkte seine Einsatzmöglichkeiten in größeren Räumen oder im Zusammenspiel mit anderen Instrumenten stark ein.

Das Cembalo (oder Harpsichord) war in der Barockzeit das dominierende Tasteninstrument. Hier wurden die Saiten nicht angeschlagen, sondern von Kielen gezupft, ähnlich einer Laute oder Gitarre. Dies verlieh dem Cembalo einen hellen, perkussiven Klang, der auch in größeren Ensembles gut zu hören war. Es konnte beeindruckende Lautstärke erreichen, aber es fehlte ihm an der dynamischen Kontrolle des Clavichords. Jeder Ton hatte, unabhängig von der Anschlagstärke, die gleiche Lautstärke. Für die barocke Musik, die oft auf Kontrasten zwischen verschiedenen Klangfarben oder Registern basierte, war dies kein Problem, doch mit dem Aufkommen der empfindsamen und klassischen Stile, die subtile Lautstärkeunterschiede und Crescendi/Decrescendi forderten, stieß das Cembalo an seine Grenzen.

Weitere Tasteninstrumente wie die Orgel, die zwar über eine enorme Klangvielfalt und Lautstärke verfügte, aber nicht tragbar war und einen konstanten Luftstrom benötigte, oder das Spinett, eine kleinere Form des Cembalos, trugen ebenfalls zur Entwicklung der Tasteninstrumentenmechanik bei, konnten aber die entscheidende Lücke nicht füllen: ein Instrument, das sowohl laut als auch dynamisch kontrollierbar war.

Die Geburtsstunde: Bartolomeo Cristofori und das "Gravicembalo col piano e forte"

Die Antwort auf diese musikalische Herausforderung kam aus Italien. Der Mann, der das Klavier erfand, war Bartolomeo Cristofori di Padova (1655–1731), ein Instrumentenbauer, der am Hofe des Prinzen Ferdinando de’ Medici in Florenz angestellt war. Cristofori war nicht nur ein begnadeter Cembalobauer, sondern auch ein Tüftler, der die Beschränkungen der bestehenden Instrumente erkannte.

Um das Jahr 1700 herum, möglicherweise schon 1698, entwickelte Cristofori ein revolutionäres Tasteninstrument, das er "gravicembalo col piano e forte" nannte – wörtlich "Cembalo mit leise und laut". Dieser Name ist der Ursprung des heutigen Wortes "Pianoforte" oder einfach "Piano".

Die Genialität von Cristoforis Erfindung lag in seiner Hammermechanik. Anstatt die Saiten zu zupfen, wie beim Cembalo, ließ er kleine Hämmer auf die Saiten schlagen. Doch das war nicht alles: Der entscheidende Durchbruch war der sogenannte Auslösemechanismus (Escapement). Dieser Mechanismus sorgte dafür, dass der Hammer nach dem Anschlag sofort von der Saite zurückprallte, auch wenn die Taste noch gedrückt gehalten wurde. Dies verhinderte ein Dämpfen des Klangs und ermöglichte der Saite, frei zu schwingen. Gleichzeitig wurde ein Dämpfer eingeführt, der die Saite nach dem Loslassen der Taste stumm schaltete. Diese Kombination aus Hammeranschlag, Auslösemechanismus und Dämpfung ermöglichte es dem Spieler, die Lautstärke und den Ausdruck des Tons durch die Stärke des Anschlags zu variieren – von einem sanften "piano" bis zu einem kräftigen "forte".

Cristofori baute nur eine Handvoll dieser Instrumente, von denen heute noch drei erhalten sind. Seine Erfindung fand zunächst keine sofortige, weltweite Verbreitung. Dies lag zum einen daran, dass die Mechanik komplex und teuer in der Herstellung war, zum anderen daran, dass die Komponisten und Musiker der Zeit noch an die klanglichen Möglichkeiten des Cembalos gewöhnt waren. Doch die Idee war in der Welt, und ihre Zeit würde kommen.

Die Weiterentwicklung im 18. Jahrhundert: Eine neue Ära beginnt

Die Verbreitung von Cristoforis Erfindung erfolgte maßgeblich durch einen Artikel des italienischen Schriftstellers Scipione Maffei aus dem Jahr 1711, der Cristoforis Mechanik detailliert beschrieb und illustrierte. Dieser Artikel wurde in Deutschland nachgedruckt und weckte das Interesse von Instrumentenbauern nördlich der Alpen.

Einer der wichtigsten Pioniere war Gottfried Silbermann (1683–1753) aus Freiberg in Sachsen. Er baute ab den 1730er Jahren Klaviere nach Cristoforis Prinzip und verbesserte sie. Johann Sebastian Bach, der zunächst kritisch gegenüber Silbermanns frühen Instrumenten war, soll von späteren Modellen beeindruckt gewesen sein.

Im Laufe des 18. Jahrhunderts entwickelten sich zwei Hauptschulen des Klavierbaus:

- Die Wiener Schule: Vertreter wie Johann Andreas Stein (1728–1792) und später Anton Walter (1750–1826) bauten Instrumente mit einer leichteren, sensibleren Mechanik, die einen klaren, perlenartigen Klang erzeugten und sich ideal für die schnellen Passagen und feinen Nuancen der klassischen Musik eigneten. Wolfgang Amadeus Mozart war ein großer Bewunderer der Instrumente von Stein und Walter. Diese Klaviere, oft als "Hammerklaviere" bezeichnet, hatten einen geringeren Saitenzug und einen Holzrahmen.

- Die englische Schule: Instrumentenbauer wie Johannes Zumpe (1735–1790) und später Broadwood in London entwickelten Klaviere mit einer robusteren, schwereren Mechanik, die einen volleren, kräftigeren Klang hervorbrachten. Diese Instrumente hatten oft einen größeren Tonumfang und waren besser für die wachsenden Anforderungen an Lautstärke und Ausdruck geeignet.

Die Komponisten der Klassik, insbesondere Joseph Haydn, Wolfgang Amadeus Mozart und Ludwig van Beethoven, waren entscheidend für den Aufstieg des Klaviers. Sie erkannten und nutzten die neuen dynamischen Möglichkeiten des Instruments und schrieben Werke, die auf dem Cembalo undenkbar gewesen wären. Das Klavier wurde zum bevorzugten Soloinstrument und zum unverzichtbaren Begleiter im Kammermusikbereich.

Das 19. Jahrhundert: Blütezeit und Industrialisierung

Das 19. Jahrhundert war die goldene Ära des Klaviers. Die Romantik forderte größere Ausdruckskraft, dramatischere Kontraste und einen volleren, singenderen Ton. Dies führte zu einer Reihe bahnbrechender Innovationen im Klavierbau:

- Der Gusseisenrahmen: Eine der wichtigsten Neuerungen war die Einführung des massiven Gusseisenrahmens, der von Alpheus Babcock (USA, 1825) und Conrad Graf (Wien, 1826) perfektioniert wurde. Dieser Rahmen konnte dem enormen Zug der Saiten (der bis zu 20 Tonnen betragen konnte) standhalten, was die Verwendung dickerer, länger gespannter Saiten und somit eine wesentlich höhere Lautstärke und einen reicheren Klang ermöglichte.

- Kreuzbesaitung: Die Überkreuzung der Basssaiten über die Diskantsaiten (erfunden von Henri Pape in Paris, 1828, und später von Steinway & Sons perfektioniert) ermöglichte eine effizientere Nutzung des Resonanzbodens und eine kompaktere Bauweise, insbesondere für die aufrechten Klaviere (Pianinos).

- Filzhämmer: Statt der bisher verwendeten Lederhämmer wurden ab etwa 1820 Hämmer mit Filzbezug eingesetzt. Filz erzeugte einen wärmeren, runderen Ton und war langlebiger.

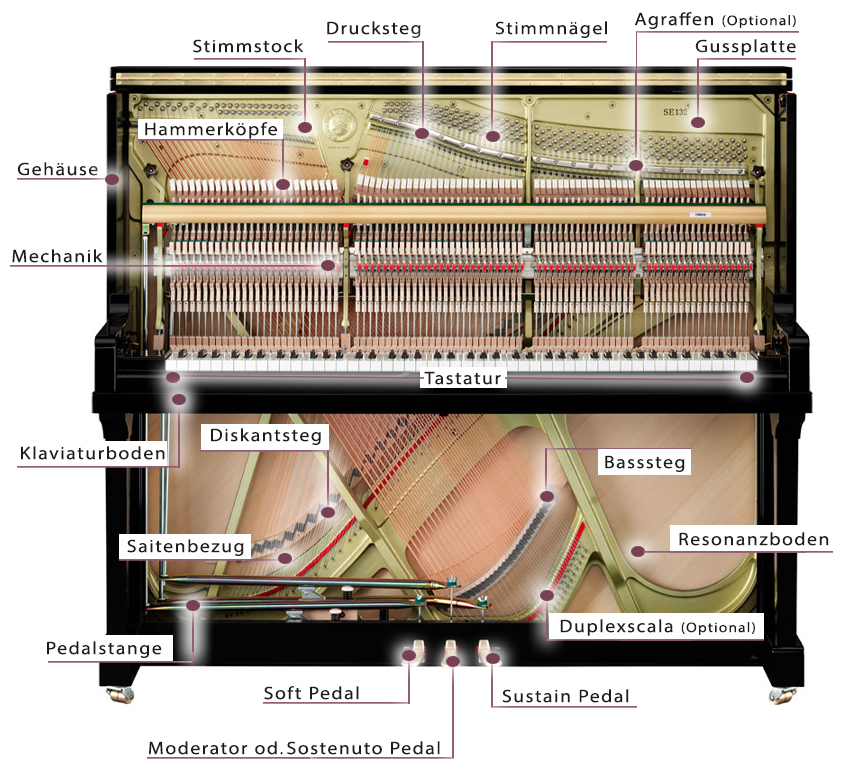

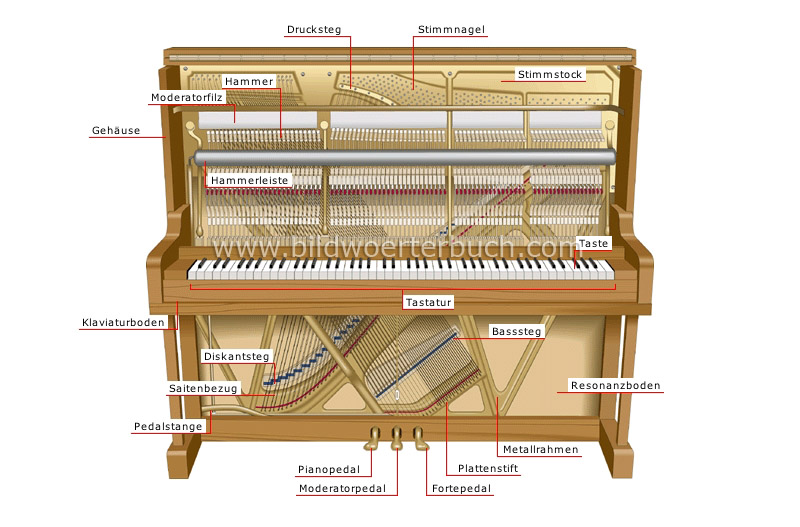

- Pedale: Das Sustain-Pedal (Dämpferpedal), das alle Dämpfer von den Saiten hebt und so ein Nachklingen ermöglicht, sowie das Una-Corda-Pedal (Verschiebung des Hammers, sodass nur ein oder zwei der drei Saiten pro Ton angeschlagen werden), wurden Standard. Später kam oft noch ein Sostenuto-Pedal hinzu.

- Erweiterter Tonumfang: Der Tonumfang des Klaviers wuchs von den ursprünglichen 5 Oktaven auf 7 ¼ oder sogar 7 ½ Oktaven, um den Anforderungen der Komponisten wie Franz Liszt und Frédéric Chopin gerecht zu werden.

Große Klavierbauer wie Érard und Pleyel in Frankreich, Broadwood in England, Bösendorfer in Österreich und später Steinway & Sons, Bechstein und Blüthner in Deutschland wurden zu globalen Marken. Die industrielle Revolution ermöglichte die Massenproduktion von Klavieren, was sie für die wachsende bürgerliche Mittelschicht erschwinglicher machte. Das Klavier wurde zum Herzstück des bürgerlichen Salons, ein Symbol für Bildung, Kultur und sozialen Status. Komponisten wie Beethoven, Chopin, Liszt, Schumann und Brahms schufen Meisterwerke, die die technischen und klanglichen Möglichkeiten des Instruments bis an ihre Grenzen ausreizten.

Das 20. Jahrhundert und darüber hinaus: Anpassung und Innovation

Im 20. Jahrhundert erreichte der Bau des akustischen Klaviers eine hohe Perfektion und Standardisierung. Während die grundlegenden Prinzipien der Hammermechanik und des Resonanzbodens unverändert blieben, wurden Materialien und Fertigungsprozesse weiter optimiert.

Die Mitte des 20. Jahrhunderts brachte jedoch neue Herausforderungen und Innovationen mit sich:

- Elektromechanische Klaviere: Instrumente wie das Fender Rhodes oder das Wurlitzer Piano erzeugten ihren Klang durch den Anschlag von Metallzungen oder -stäben, die elektrisch verstärkt wurden. Sie boten neue Klangfarben und waren besonders in Jazz, Funk und Popmusik beliebt.

- Synthesizer und Digitalpianos: Mit dem Aufkommen der digitalen Technologie in den späten 1970er und 1980er Jahren entstanden Synthesizer, die eine unendliche Vielfalt an Klängen erzeugen konnten, und Digitalpianos, die den Klang und das Spielgefühl eines akustischen Klaviers simulieren, aber ohne die Notwendigkeit des Stimmens, ohne Gewicht und mit der Möglichkeit, Kopfhörer zu verwenden. Dies machte das "Klavierspielen" für viele zugänglicher.

Trotz dieser Entwicklungen hat das akustische Klavier seinen Platz behauptet, insbesondere in Konzertsälen, Musikschulen und bei ernsthaften Musikern. Die unübertroffene Resonanz, die feine Nuancierung und die direkte Verbindung zwischen Spieler und Instrument, die ein akustisches Klavier bietet, bleiben für viele unersetzlich. Moderne akustische Klaviere profitieren weiterhin von neuen Materialien und computergestützten Designs, um Klangqualität, Stimmstabilität und Haltbarkeit zu verbessern.

Fazit: Ein zeitloses Erbe

Von wo kommt das Klavier? Es kommt aus dem Herzen eines italienischen Tüftlers, der die Grenzen seiner Zeit sprengen wollte. Es kommt aus den Werkstätten genialer Handwerker in ganz Europa, die seine Erfindung perfektionierten. Es kommt aus den Köpfen und Händen von Komponisten, die seine dynamischen Möglichkeiten erkannten und Musik schufen, die ohne es undenkbar wäre. Und es kommt aus den Fabriken der industriellen Revolution, die es in die Wohnzimmer der Welt brachten.

Das Klavier ist mehr als nur ein Musikinstrument; es ist ein Zeugnis menschlicher Kreativität, Ingenieurskunst und des ewigen Strebens nach Ausdruck. Seine Reise von einem experimentellen "Gravicembalo col piano e forte" zu einem globalen Symbol für Musik und Kultur ist eine der bemerkenswertesten Geschichten in der Welt der Instrumente. Auch im digitalen Zeitalter bleibt das akustische Klavier ein Meisterwerk der Mechanik und Akustik, dessen reicher Klang und expressive Kraft Generationen von Musikern und Zuhörern gleichermaßen faszinieren und inspirieren werden. Seine Geschichte ist noch lange nicht zu Ende.